60 €

416 pages

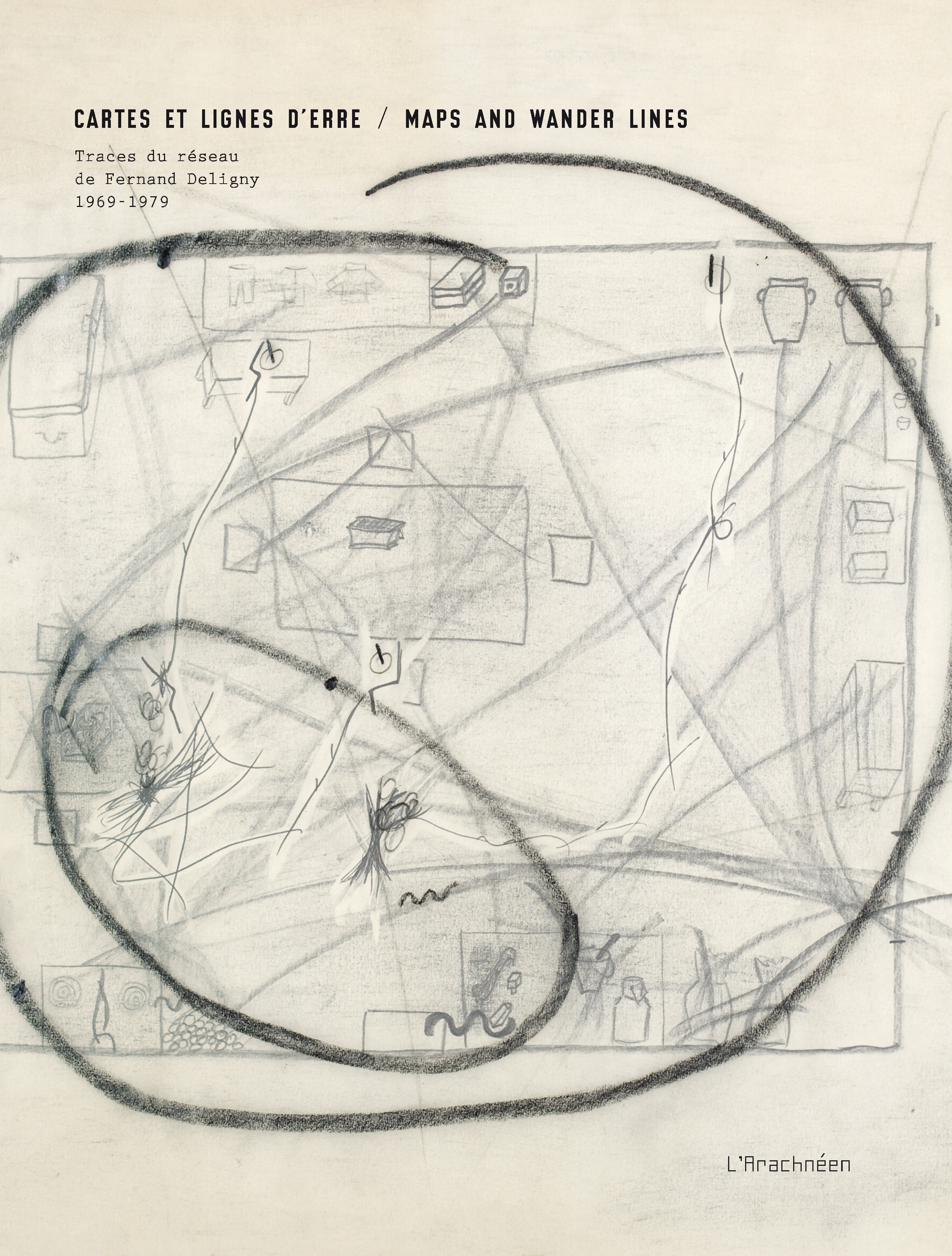

177 cartes et lignes d’erre (en couleur)

8 photographies (en noir et blanc)

Format : 28×21,5 cm

ISBN : 978-2-9541059-0-1

Date de parution : avril 2013

Cartes de Jacques Lin, Gisèle Durand,

Marie-Dominique Vasseur, Thierry Bazzana,

Jean Lin, Dominique Lin, Marie-Rose Aubert…

Descriptions rédigées par Sandra Alvarez de Toledo

d’après des entretiens avec les auteurs des cartes.

Postface de Bertrand Ogilvie.

Postface de Bertrand Ogilvie – extraits

« […] Comme la lente émergence de l’image dans le bain du révélateur des photos argentiques, comme le dessin de la monnaie qu’un enfant fait peu à peu apparaître en grisant d’une mine de plomb le papier mince dont il a recouvert sa pièce, le tracer de ces cartes fait surgir la géographie de ce monde parallèle où ces enfants vivent, dont Deligny ne se demande pas d’abord comment il se fait qu’ils ne parviennent pas à en sortir, mais au contraire comment il se fait que nous n’y figurons pas. D’où le projet original de chercher comment y figurer, sous quel déguisement y apparaître à part entière. La carte constitue le chemin qui nous mène vers ce site insoupçonné où se tient l’enfant mutique et où l’adulte va pouvoir alors se tenir à son tour dans l’espoir de se transformer lui-même en signe et de devenir l’occasion d’une relation, d’un agir. Dans Ce Gamin, là, il dit ainsi : « lui, ne s’y mettait pas dans l’eau / il regardait / et nous y avons pensé / puisque d’autre / il n’y en avait pas / pour lui / comment faire / pour nous faire eau à ses yeux ».

Tout le projet des cartes est là : il s’agit de dresser la carte à la fois infiniment plastique, mouvante, fluide et pourtant faite de repères fixes, répétitive et obsédante, du monde de ces enfants qui ont comme trait d’essence, en quelque sorte, d’être d’abord et avant tout là, ici, d’être passé par ici, par là, puis de transporter sur leurs passages les activités communes des adultes, êtres de langage dont les trajets sont au contraire toujours littéralement faits de mots c’est-à-dire de projets, de finalité, d’intentions et de volontés de faire. Ainsi, comme par une sorte d’invite ou de provocation chorégraphique, s’entremêlent peu à peu ces pistes et ces trajets, ces errances et ces parcours, jusqu’à ce que, en des points imprévisibles, des danses communes apparaissent, triviales et sublimes à la fois, nouées autour des gestes les plus élémentaires et les plus indispensables de la vie. Peu à peu les enfants autistes se mêlent aux activités communes. Mais ces activités en apparence identiques exigent d’être nommées différemment selon celui qui les accomplit. Qu’elles soient communes, effectuées en commun, ne veut pas dire qu’elles sont identiques. Laver, préparer, dresser, couper, cuire, distribuer, ramasser : faire ouagir ? Deligny va jusqu’à se refuser à nommer ce qui se passe alors (imitation ? dressage ? intentionnalité naissante ? automatisme inexplicable ?) décidant de laisser grande ouverte la porte ainsi franchie, sans la réduire à un progrès, une guérison, une « sortie de l’autisme ». Le terme d’agir employé pour les enfants, par opposition au faire des adultes, lui permet de ne pas trancher cette question. À la fois l’usage de l’infinitif élude la question du sujet. Comme le dit Nietzsche, nous sommes victimes du préjugé de la grammaire selon laquelle tout verbe exige un sujet. L’écriture de Deligny se défait délibérément de ce préjugé qui a partie liée avec cette autre manie de penser qu’il n’y a d’humain que dans la maturation temporelle d’une conscience qui se fait sujet par ses progrès langagiers : ici c’est l’espace, l’espace des images, des configurations, des dispositions d’objets, ce qu’il appelle lessimulacres, qui déclenche les agir. Mais en même temps il ne s’agit pas non plus d’une domestication, qui opposerait les mutiques et les parlants, car les adultes aussi ont droit à leur infinitif, le faire, qui les renvoie à leur part secrète de spatialité, à ce qu’on pourrait appeler la prégnance de leur « civilisation matérielle », à la domination souterraine, chez eux aussi, des objets et des places. Des agir ne sont pas tout à fait des faire… mais les faire ne sont-ils pas aussi parfois hantés par de secrets agir ?

[…] Présentées dans un ordre chronologique qui fait apparaître à la fois leur dimension de recherche sans cesse remise en chantier et la pluralité des mains et des regards qui les ont tracées, ces cartes reflètent assez clairement la multiplicité d’expériences sensibles et de rencontres toujours singulières qui se produisaient entre les adultes et les enfants selon l’idiosyncrasie des uns et des autres. Depuis les premières cartes jusqu’aux dernières, depuis les relevés de traces jusqu’aux instantanés de gestes, depuis les dessins réalistes et naïfs jusqu’aux graphismes les plus abstraits, les plus épurés, on voit bien la variété des approches.

Il ne faut donc pas voir là une méthode, mais un esprit de recherche diffracté dans une myriade de tentatives d’aller là où ces enfants sont, chacun à leur manière, et de trouver moyen de créer un pont, une passerelle sans jamais croire que ce rapport est établi une fois pour toutes. Par opposition aux protocoles de prise en charge théoriques (en fait très empiriques) qui partent de représentations toutes faites et de diagnostics institués, il s’agit de mettre en œuvre une sensorialité qui substitue au temps programmé du soin normalisant une attention permanente à l’espace dans lequel ces corps d’enfants se repèrent à partir des formes, des couleurs, des odeurs et des rythmes. Spatialité que Deligny désigne comme un septième sens (outre les cinq traditionnellement répertoriés auquel il ajoute, pour l’humanité parlante, le sens de l’histoire, de la grande et de la petite, « la sienne propre »). L’espace de ces lieux de vie dans lesquels ne domine plus l’échange langagier, écarté parce que violent pour ces enfants sommés de répondre à ce qui leur reste étranger, est donc un espace bruissant de signes, d’objets, de places et de déplacements qui sont pour eux autant d’occasions d’agir, c’est-à-dire d’entrer dans la danse de la vie commune, de laisser dériver leur errance vers des parages où ils finissent par entrer en consonances, en harmoniques, passives ou actives, contemplatives ou industrieuses, avec les faire de ces homo faber classiques qui les entourent et veillent attentivement sur eux.

[…] L’originalité de Deligny est à la fois de faire passer la question « que faire ? » (« avec eux » et non pas « d’eux ») avant celle de savoir qu’en penser, et de tirer aussitôt de ce « faire » quelque chose à penser : une anthropologie alternative, qui se tient à égale distance de la psychiatrie et de la psychanalyse et qui est avant tout une anthropologie politique puisque les jeunes autistes se présentent à lui comme ceux à partir desquels va devoir être repensé et effectué non pas un rapport social, ou un lien social (ces termes renvoient toujours à une pseudo évidence qui déguise tant le « malaise » que la conflictualité) mais une communauté politique élargie d’autant, redéfinie d’y inclure la figure par excellence de l’exclusion.

Or cette pensée sous-jacente du commun, Deligny se refuse à l’exprimer une fois de plus dans un discours convenu et bien-pensant, programmatique et vain. Il comprend qu’elle requiert une autre médiation, qui la rende effective : c’est la fabrication de ces images, objets-concepts, calques, proliférante iconographie translucide, qui « font » au lieu de dire, mieux encore : qui écrivent autrement et autre chose. En ce sens ces cartes doivent être encore rapprochées de ce que Bataille aussi bien que Deleuze appellent des « dramatisations » , c’est-à-dire des manières de faire apparaître sans cesse, selon les termes de Deleuze, « sous le logos » le « drama », c’est-à-dire de montrer comment le discours est toujours sous-tendu par un monde de gestes et d’actes non conscients qui en sont le véritable horizon.

[…] Ces cartes nous reviennent aujourd’hui, presque un demi-siècle après qu’elles aient été tracées, portées par la parole et la mémoire incertaine et forcément approximative et défaillante de témoins vivants : il ne s’agit pas d’un compte rendu arrêté et immuable, d’une cartographie objective, d’une photographie aérienne, mais d’une parole « adressée » qui trouve son sens dans l’attention de celui qui l’écoute et qui rend compte d’une expérience confrontée à la plasticité du vivant et à son imprévisibilité ainsi qu’à l’incertitude de son interprétation. Leur intérêt ne provient donc pas de leur « exactitude ». C’est en cela qu’elles sont aux antipodes d’un régime de panoptique dont certains commentateurs parfois les rapprochent. Cette heureuse fluidité, cette indécision salutaire permet de se tourner vers l’essentiel : ces cartes sont la trace d’une activité très singulière d’invention permanente, de tentatives dont aucune n’a de valeur absolue mais dont l’intérêt réside justement dans la perpétuelle fonction d’adaptation à de nouvelles circonstances. Ainsi le détail de ces descriptions trouve tout son sens dans la globalité de la démarche et l’effectivité de la transformation du regard qu’il entraîne. Ces cartes se lisent comme un texte, un ensemble dont le sens et la portée ne se dégagent que de la totalité de sa présence, à l’inverse d’un de ces protocoles expérimentaux qui caractérisent aujourd’hui une grande partie de la recherche expérimentale en psychologie cognitive, dont l’obsessionnalité n’a d’égal que l’arbitraire et la gratuité, l’incapacité à former un monde de sens. En revanche, la portée scientifique des cartes de Deligny (car on peut considérer qu’elles en ont une) vient précisément de cette capacité à donner accès à la totalité d’une expérience à travers des « formes » qui ne sont pas des médiations neutralisées mais qui en constituent en même temps la chair et le lieu : les cartes font partie de la vie duréseau, elles en rythment le cours, elles en déplacent en profondeur les perceptions quotidiennes ; la mise en œuvre et les déplacements successifs des styles de gestes qui les tracent sont directement liés à l’activité manuelle qui préside à la réorganisation permanente du territoire et des bâtiments, des trajets et des objets.

En un mot il ne s’agit pas de radiographier des « objets » d’expérience mais de donner forme à la rencontre d’êtres vivants qui, pour n’être pas des sujets n’en sont pas moins des présences dont la vérité se donne à voir comme forme. La forme n’est pas moyen mais horizon et création. Dans ces tracés, c’est la main de celui qui les trace qui se révèle aussi, dans sa tentative de croiser les trajets de ces enfants qui sont tout entier présences singulières dans l’espace. Ce qui signifie essentiellement qu’ils ne sont pas abordés à partir de leur « déficience » mais à partir de leur présence. Et leur manière d’être a l’immense intérêt de faire apparaître l’énigme même de la présence humaine, présence qui n’est jamais simplement physique, ni seulement sensorielle, ni seulement signifiante, mais affrontement et articulation sans cesse à reconstruire d’une présence « pour rien » et d’une présence « pour », d’une ouverture indéterminée et d’une institutionnalisation finalisante.

Dans le débat contemporain sur l’autisme Deligny pose une question tout à fait autre, que les «thérapies » ne résolvent pas, n’abordent même pas : quel lien social nouer avec l’être sans parole ? Position anti normative de sa part, qui peut faire scandale et être discutée, mais pas à partir d’une position normative simple. On sait maintenant qu’il n’y a pas d’autiste « en général », que si l’autisme est une maladie biologique (comme cela semble de plus en plus avéré), cela n’exclut pas, au contraire, que l’autiste puisse être aussi psychotique, ou névrosé (on le serait à moins), et que la démarche psychanalytique, par exemple, n’intervient pas pour guérir l’autisme mais pour permettre une réorganisation psychique qui permette de vivre avec, et de supporter des parents et des adultes en général qui ne supportent pas la situation qu’ils vivent. Deligny se situe au-delà de ces problématiques : sa question ne concerne ni l’étiologie (il pencherait presque plutôt pour la génétique que pour la psychogenèse), ni la rééducation (qu’il écarte parce que faisant violence à la manière d’être de l’enfant au nom de normes qui ne sont pas les siennes), mais l’invention d’une vie commune, qui est loin d’être sans effets sur la « réalisation » ou « l’épanouissement » des enfants. Question politique et vitale, « topique » donc, plutôt qu’utopique… […]»