30,00 €

352 pages

122 images noir et blanc et 20 images couleur

format : 22×17 cm

couverture souple

publié avec l’aide du Centre national du livre (CNL)

ISBN : 978-2-9541059-7-0

date de parution : 21 mai 2015

Œuvre et activité. La question de l’art propose une lecture inédite de l’histoire de l’art moderne, «entre œuvre et activité». Il pose ouvertement un certain nombre de questions politiques, en abordant «la question de l’art» dans ses rapports avec la démocratie. Au-delà du texte introductif (« »À qui veut »!»), le livre se compose de deux grandes parties. La première partie est constituée d’un long essai intitulé «Œuvre et activité», augmenté de trois annexes qui apportent au propos principal des développements sur des questions spécifiques (soulevées par exemple par telle ou telle manifestation ou exposition, Campo Urbano [Côme, 1969] ou Les Magiciens de la terre [Paris, 1989]). La seconde partie se compose de quatre études. Elles traitent d’œuvres et de parcours biographiques (Marcel Broodthaers, Edward Krasinski ou Öyvind Fahlström) mais aussi de moments (l’année 1967) et de lieux ou territoires particuliers : le sujet de la dernière étude, «Intimité territoriale, rituel et espace public», appelle une approche transdisciplinaire, où la géographie rencontre l’éthologie et l’anthropologie, l’économie et les sciences politiques.

L’ouvrage est accompagné d’une centaine d’images qui mettent d’elles-mêmes en évidence la tension entre les notions d’œuvre et d’activité, en soulignant notamment le rôle de la performance (au sens large : danse, théâtre, rituels) dans la critique de l’œuvre.

–

La question de l’art comme activité spécifique dans l’environnement social concerne d’abord l’adresse de l’œuvre : public ou audience, sujet indéterminé ou communauté (rassemblée par une croyance). Le texte introductif, «À qui veut !», examine le différend qui opposa sur ce point, à l’extrême fin du dix-neuvième siècle, Léon Tolstoï, auteur de Qu’est-ce que l’art ? (1898) et Stéphane Mallarmé. La position de Mallarmé, avec ce qui la différencie de l’universalisme chrétien prôné par Tolstoï, permet de considérer l’activité artistique dans sa double relation avec l’institution démocratique et les transformations du travail.

Sur la base de cette première approche de la question de l’art – qui lie poétique et politique –, Jean-François Chevrier propose une périodisation de l’art moderne, qui croise l’histoire de la critique et des institutions avec celle des lieux de l’activité artistique, privée ou publique. Il retrace la formation et l’évolution de l’art pour le public en Europe et plus largement dans l’aire euro-américaine, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il montre comment l’idée libérale, avec sa composante économique (le libre échange), a inspiré le cadre institutionnel dans lequel s’est développé l’essentiel de la pratique moderne des arts visuels, et cela jusqu’aux formes expérimentales des avant-gardes historiques et jusqu’à l’époque actuelle, marquée par la mondialisation.

Au cours du XXe siècle, la liaison de l’art moderne, « indépendant », avec la pensée libérale a été mise en cause de diverses manières. L’œuvre, devenue un pôle de l’espace public bourgeois, fut « mise en procès », sinon condamnée. Le tournant du rapport entre œuvre et activité est apparu avec le readymade duchampien, soit, entre autres effets, l’inclusion de la posture critique dans l’activité même. L’activité artistique s’est détachée de l’œuvre au moment même où celle-ci, avec l’objet cubiste, apparaissait comme la forme accomplie du modèle libéral. Deux paradigmes historiques de l’art (privilégiant «œuvre» ou «activité») se sont ainsi croisés et mêlés à la veille de la première guerre mondiale. La question de l’art est devenue un débat entre diverses conceptions fonctionnelles ou protestataires, activistes ou contemplatives.

L’auteur discute et relativise les partages idéologiques qui ont surestimé ou, au contraire, déprécié systématiquement la dynamique des avant-gardes. Il met en avant une continuité de la pensée critique, active à la fois dans la mise en place du modèle libéral appliqué à l’œuvre d’art et dans l’expérience de modes d’activité alternatifs plus ou moins opposés à ce modèle de l’œuvre. Cela lui permet de resituer la problématique des années 1960 et 1970 dans une réflexion sur les formes du « travail intellectuel moderne » dans l’activité des artistes. Il évite ainsi de reconduire naïvement les déclarations de rupture et les mots d’ordre auxquels on réduit trop souvent les prétendues « néo-avant-gardes ».

Depuis les années 1960, la performance et le conceptualisme ont été les deux vecteurs principaux de cette transformation. Toutefois, le critère de l’œuvre, avec son adresse au public, est resté déterminant de toute appréciation critique et de la possibilité même d’une posture critique de la part des artistes. Le principe d’indépendance, antidogmatique, de la pensée libérale, mis en œuvre dans l’art, avec le soutien de la critique, depuis les Lumières, a conservé son efficacité au travers des postulations libertaires et jusque dans des formes d’activité liées à des engagements sociopolitiques qui lui étaient hostiles.

L’actualité est elle-même envisagée comme une séquence assez longue, ouverte avec le tournant des années 1975-1978. Jean-François Chevrier pointe et discute les réponses les plus visibles apportées à la question de l’art depuis cette période, avec l’emprise de l’économie et de l’idéologie néolibérales. Il plaide pour une réinvention de l’œuvre, ouverte aux formes hétérodoxes de l’activité artistique. En se fondant sur sa propre expérience d’enseignement, il soutient que cette réinvention appelle un renouveau de l’invention institutionnelle de l’art et des arts sur la base des exemples et des avatars historiques.

I.

«À qui veut»!

Œuvre et activité. Deux paradigmes

CAHIER D’IMAGES

Les aventures de la différence spatiale

ANNEXE I

Performance et improvisation.

Le schéma de Schechner

ANNEXE II

Le champ urbain (Campo urbano)

ANNEXE III

La mondialisation des images.

Magie et médias

II.

1967. Le système D selon Marcel Broodthaers

L’opéra d’Öyvind Fahlström

Edward Krasiński. La sphère de survie

Intimité territoriale, rituel et espace public

Index

« À qui veut » !

En 1898, Mallarmé avançait cette formule en réponse aux critiques de Léon Tolstoï dans Qu’est-ce que l’art ? La question de l’art était posée aux deux extrémités de l’Europe. Il s’agissait de savoir à qui s’adressent les artistes. Tolstoï répond : au peuple, à tout le monde, sans exclusive. Il condamne «l’obscurité» de Mallarmé. Il évalue des œuvres mais il veut surtout orienter «l’activité artistique». Sa référence est l’universalisme chrétien, soit l’idée du peuple unanime rassemblé par l’Église, selon l’exemple et l’autorité de la parole évangélique. Mallarmé répond que l’artiste ne s’adresse pas à tout le monde mais à qui veut, à n’importe qui : anybody, et non everybody. «À qui veut» désigne un public socialement et idéologiquement indéterminé, constitué toutefois d’individus favorablement disposés, suffisamment intéressés.

La controverse qui opposa les deux écrivains, le romancier évangélique et le poète athée, est datée, mais elle éclaire la situation actuelle. En 1898, la question de l’art posée en termes d’adresse est double : elle concerne la définition du public moderne et celle de la communauté religieuse ou politique.

L’adresse à qui veut écarte la communauté de croyance invoquée par Tolstoï. Le public moderne est atomisé, depuis que l’art s’est écarté («distrait», dit Mallarmé) de la religion. À qui veut ne présuppose rien de plus, et rien de moins, que l’existence d’un autre sujet (sans spécification de genre) : qui veut est disposé(e), en tant que sujet, à répondre à l’invitation de l’artiste. En somme, la question de l’art n’appelle pas nécessairement une réponse générale et prescriptive comme celle de «l’apôtre» Tolstoï ; la réponse est en deçà de toute assignation, dans la forme intersubjective de l’adresse. […]

Œuvre et activité

Œuvre-présentation-commentaire.

[…] La constitution du paradigme de l’œuvre avec auteur remonte au quinzième siècle, mais l’œuvre d’art pour le public est une invention du dix-huitième siècle. On peut considérer que la culture moderne du tableau est née avec les comptes rendus du Salon (le Salon de peinture et de sculpture). Le premier compte rendu publié en livret a paru en 1747. Son auteur, La Font de Saint-Yenne, était un homme de lettres, et non un artiste, ni une autorité du monde académique. Il prétendait rapporter le jugement unanime des «connaisseurs» ; il se disait la voix d’un «spectateur désintéressé et éclairé», qui «juge par un goût naturel et sans attention servile aux règles». La critique s’affirmait ainsi comme le prolongement fonctionnel et la garantie d’un art pictural destiné à la sphère publique, produit pour le public. L’oeuvre n’était plus définie par la commande ni par une adresse particulière. […]

Entre la seconde moitié du dix-huitième siècle et le seuil de la Première Guerre mondiale, le paradigme de l’œuvre pour le public s’est donc confirmé, tout en marquant un infléchissement, d’abord avec l’affirmation d’un art «indépendant», institution alternative au Salon officiel, puis avec la mise en place d’une conjonction expérimentale atelier-galerie. Le calendrier des Salons – trois annuels – régissait la «publicité» de l’art, relayée par la presse. Mais la galerie et le système de relations contractuelles qui liait l’artiste à son marchand avaient produit un autre espace de visibilité. La galerie prolongeait l’atelier, en tant que lieu de production propre à l’objet-oeuvre. Réservée aux amateurs éclairés, elle était une restriction effective du public, elle évitait l’épreuve des foules : l’art novateur ne pouvait pas toucher immédiatement le grand public. Mais, se situant au débouché direct de l’atelier, la galerie rapprochait le regardeur de l’artiste. Le public n’était plus une audience dont il fallait retenir l’attention distraite mais chacun(e) en particulier, avec sa capacité propre. […]

Activité-information-débat. Le second paradigme s’inscrit dans la même histoire, d’une manière critique. Comme l’a établi Reinhart Koselleck, crise et critique sont liées : la critique répond plus ou moins au diagnostic d’une crise. Le second paradigme correspond à une crise du modèle libéral de la production artistique. Les ressorts de cette crise ont été multiples et même contradictoires. Mais la séquence présente une claire alternative au premier paradigme ; elle semble avoir trouvé sa pleine expression ou son expression la plus diversifiée au cours des années 1960 et 1970, avec Fluxus et les formes documentaires de la performance, dans la mouvance du conceptualisme (qui comprend mais déborde les formes homologuées du label «conceptuel»).

L’artiste n’est plus tenu de faire œuvre : l’objet pérenne (et distinct des objets d’usage) n’est plus une finalité nécessaire de l’activité artistique. À la présentation de l’œuvre se substitue l’information : le public (audience) n’est plus mis en rapport avec un objet-œuvre dans un lieu approprié à cette présentation; ce qui lui est proposé, et parfois même comme une déclaration d’intention (la formulation d’une «idée», sans réalisation effective), est indicatif, documentaire ; c’est la trace, voire la preuve d’une activité. La description, qui était un élément du commentaire, est souvent comprise dans le matériau d’information. Au-delà du commentaire, le débat porte essentiellement sur la question même de l’art, sur ses fins et ses moyens. Il ne s’agit plus seulement pour le critique d’interpréter une œuvre, de la décrire, de la situer dans l’histoire de l’art, et de l’évaluer. Le public, critique compris, est invité à statuer sur l’activité artistique elle-même, à dire en quoi elle consiste, à partir des informations qui lui sont fournies. Le geste inaugural du second paradigme est le readymade duchampien. La question posée au public n’est pas celle de la valeur de l’œuvre selon des normes de qualité ou des critères de goût, mais celle de l’art en tant qu’activité spécifique. […]

La critique de l’œuvre, sinon son rejet, tient à une démystification des valeurs de la culture bourgeoise, c’est-à-dire aussi et d’abord aux effets du nihilisme induit, comme l’a indiqué Nietzsche, par la notion même de «valeur». Le déclin de l’œuvre commence en effet quand elle est chargée de représenter le monde des valeurs morales et spirituelles en l’absence d’une croyance hégémonique. Selon le diagnostic nietzschéen, ce monde, détaché, abstrait, procède d’une philosophie sceptique qui n’ose se présenter ni s’accomplir en tant que telle. L’idée de «valeur» recouvre, dans les deux sens du mot, une conception comptable de la vie conforme à l’idée chrétienne de rétribution. C’est pourquoi Nietzsche situe le nihilisme non, comme on l’entend couramment, dans la négation des valeurs mais, plus fondamentalement, dans le processus historique de production des valeurs elles-mêmes au détriment des croyances et de la vie. L’accomplissement du nihilisme restait à venir ; il devait être un dépassement du scepticisme. La «démoralisation» prônée en France par les adeptes de Dada se rattache à cette attitude. Picabia avait reconnu dans la revue Littérature, organe de Dada à Paris, une «tentative de démoralisation ascendante» ; la formule, inspirée du vitalisme nietzschéen, ravit Breton, pour qui «démoralisation» ne fut jamais synonyme d’immoralité. […]

Marcel Duchamp proposa une autre solution : pour répondre aux performances esthétiques de l’industrie, l’artiste dématérialisait son activité en substituant des procédures de décision à l’exercice d’un métier. Le processus de dévaluation de l’œuvre était inéluctable, sauf à réactualiser sa définition comme «chose mentale» (cosa mentale) avancée par Léonard de Vinci. Mais, depuis Léonard, la production en série avait transformé la condition des objets et de l’invention. Le readymade fut une manière d’adapter l’acte créatif au domaine de la production sérielle, en privilégiant le choix – et la valeur conférée à l’objet élu – sur l’expérience des qualités spécifiques de l’artefact. L’art se démarquait de l’appropriation esthétique en conformant le mécanisme de l’appropriation à la production de valeur. Réduire l’œuvre à un objet ordinaire, doué, par la décision de l’artiste, d’une pure valeur distinctive, correspond à l’accomplissement du nihilisme. Il fallait accomplir la négation de l’œuvre en mettant à nu un mécanisme d’évaluation qui s’est substitué à la transcendance de l’objet cultuel puis à la teneur esthétique de l’objet artisanal. […]

Le «travail intellectuel moderne». On oublie généralement de rappeler que la première affirmation de l’autonomie de l’art, c’est-à-dire son émancipation par rapport à la religion, tient à l’institution du système des beaux-arts. Les Lumières ont amplifié l’écart et provoqué une crise interne du système en lui donnant une fonction critique inédite. Puis, au dix-neuvième siècle, l’activité artistique a quitté son domaine réservé ; elle est entrée en rapport avec les autres champs d’activité ; elle s’est trouvée projetée dans un complexe polytechnique, au contact des savoirs positifs. La Renaissance avait constitué un précédent, résumé en la figure de l’artiste, homme de cour et savant (Léonard de Vinci). Mais l’activité ordinaire des artistes s’est spécialisée et organisée dans l’espace privé de l’atelier. L’anglais dit studio, mot emprunté à l’italien et, par là même, à une conception humaniste de l’art comme étude intellectuelle, rattaché aux «arts libéraux» ; l’atelier induit surtout un registre d’opérations techniques, l’équivalent workshop désignant le local professionnel de l’artisan, distinct de l’artiste. Les sciences positives puis les sciences humaines et sociales ont transformé le modèle humaniste en mettant en avant une idée du travail (work), qui peut englober l’œuvre.

À la fin du dix-neuvième siècle, l’Allemand Konrad Fiedler, exact contemporain de Mallarmé et de Nietzsche, affirma qu’il fallait «mettre l’art à égalité avec les recherches positives», comme une visée de connaissance, «dans le cadre du travail intellectuel moderne». Il fut le premier théoricien de l’activité artistique, distincte de l’expérience esthétique. Il écrivait :

«Or ce n’est pas à l’existence d’œuvres d’art qu’est liée la conscience intensifiée du réel mais à l’activité dont procède ce que nous nommons œuvre d’art. En soi les œuvres d’art sont un patrimoine mort ; elles ajoutent trop peu au visible pour contribuer au développement de la conscience. Elles demeurent un simple objet de perception visuelle parmi d’autres.»

Cette position annonce peut-être la critique marxiste de la réification. Mais Fiedler affirmait surtout la vie des formes, «le processus vivant de la production artistique», contre le «patrimoine mort». Dans la rhétorique des avant-gardes du vingtième siècle, cet appel à la vie et à l’intelligence intuitive des formes s’est doublé de l’affirmation du primat du processus de connaissance sur la performance visuelle. La conviction avancée par Konrad Fiedler que l’art, en tant qu’activité, doit participer au «travail intellectuel moderne» s’est banalisée ; elle a perdu sa teneur critique en contribuant à une norme d’intégration productive de l’art, dont le correctif n’est souvent qu’une vague protestation antitechnocratique.

Le grand avantage de la pensée de Fiedler est de dépasser l’alternative art pour l’art / art social. Au vingtième siècle, cette alternative a trop souvent conditionné les commentaires d’œuvres et les débats sur l’art. Ainsi, le théoricien de la «pensée négative», Theodor Adorno, a été conduit à défendre la pertinence de «l’art pour l’art» dans son combat contre l’emprise de «l’industrie culturelle». Il remarquait : «Aujourd’hui, l’engagement et l’hermétisme se rejoignent dans le refus du statu quo.» Une orientation différente est apparue dans les années 1970 avec les travaux de Jacques Rancière sur la culture du prolétariat éclairé par les idéologues saint-simoniens : l’art des poètes ouvriers ne peut être inséré dans le schéma art social vs art pour l’art. […]

Que faire ?

[…] Quoi qu’il en soit, le paradigme de l’activité n’est plus opposé à l’œuvre comme il le fut au temps des avant-gardes et des néo-avant-gardes. La dimension transhistorique de l’œuvre perpétue l’adresse à un public indéterminé, actuel ou hypothétique, tandis que le paradigme de l’activité s’est renouvelé avec le regain du conceptualisme et de la performance. À vrai dire, les deux phénomènes ne sont pas du même ordre. Le premier est un effet de continuité, qui contredit le diagnostic catastrophiste de Smithson. Mais ce diagnostic est raisonnable et il définit une situation d’urgence, à laquelle le paradigme de l’activité répond a priori plus directement que celui de l’œuvre.

L’urgence appelle une invention institutionnelle. Il s’agit d’inventer ou de réinventer des lieux, mais aussi des instruments, des pratiques, qui permettent de tester l’articulation des deux paradigmes. Désormais, les écoles d’art sont sans doute plus favorables à cette expérimentation que les centres d’art qui dépendent de réseaux soumis aux critères de visibilité et de rentabilité du secteur marchand, mais ces écoles sont fragiles et menacées. Dans tous les cas, la tentation est de privilégier des formes qui situent immédiatement l’activité artistique dans le présent (la performance), voire dans l’actualité (les procédures documentaires), au risque de réduire paradoxalement l’expérience, biographie comprise, à des schémas de visibilité médiatique. En revanche, le conceptualisme, selon Adrian Piper, reste une disposition efficace, il permet de franchir les frontières disciplinaires et d’intégrer, en principe, le modèle de la recherche et l’apport des sciences. À ce titre, il se distingue des arts plastiques, auxquels se sont finalement rattachées les formes historiques de l’art conceptuel ; il constitue une alternative aux stéréotypes de l’art d’installation, souvent empêtré dans des fantasmes d’art total ou néopsychédélique.

1967. Le système D selon Marcel Broodthaers

[…] Broodthaers était un poète défroqué ; il avait rompu avec le sacerdoce de la poésie. Mais son œuvre est métapoétique. Il inaugura son activité artistique en 1964 par un geste sacrilège : cinquante exemplaires invendus de son dernier recueil de poèmes, Pense-Bête, coulés dans du plâtre. Il soldait ainsi son passé de poète-libraire. Mais un «pense-bête» est un truc mnémotechnique, un aide-mémoire. De plus, les exemplaires de Pense-Bête étaient mal scellés, on pouvait facilement les extraire de leur gangue de plâtre : les poèmes n’étaient pas inaccessibles, la mémoire de la poésie n’était pas forclose. Toutefois, dix ans plus tard, en 1974, Broodthaers signala que le livre était pour lui «l’objet d’une interdiction» et qu’il portait «l’empreinte de ce maléfice». Le livre n’est donc pas un objet comme les autres. Le mot clé maléfice induit la magie noire.

[…] Le système D tient aux jeux de langage. Avant même la génération conceptuelle, de nombreux artistes étaient aussi et d’abord poètes. L’anthologie de la poésie concrète d’Emmett Williams, publiée en 1967 par Dick Higgins, rend compte d’un mouvement typopoétique international qui s’est constitué initialement, au milieu des années 1950, entre l’Europe de langue allemande, autour d’Eugen Gomringer, et le Brésil, avec les frères Haroldo et Augusto de Campos et le groupe Noigandres. En France et dans l’aire francophone (à laquelle se rattachait les Noigandres brésiliens par leur référence au Coup de dés mallarméen), les notions de poésie concrète et de poésie visuelle se chevauchaient. Isidore Isou, poète d’origine roumaine comme Tristan Tzara, avait inventé le lettrisme, qui devait réveiller le monde des lettres à l’esprit révolutionnaire. En 1920, Tzara avait déjà formulé l’enjeu de l’expérimentation poétique en affirmant : «La langue est une utopie.» (Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer.) Mais Isou prétendait détenir la vérité expérimentale et révolutionnaire de Dada. En 1949, le poète et éditeur-typographe Iliazd (Ilia Zdanevitch), qui avait été en Russie, aux côtés de Khlebnikov, l’un des acteurs du zaoum (ou langue «transmentale»), publia une anthologie, Poésie de Mots Inconnus, pour rendre justice à un large mouvement historique.

En 1967, la spatialisation du langage poétique proposée par Mallarmé débordait le cadre de la page manuscrite ou imprimée ; Mallarmé avait lui-même imaginé une version hyperbolique du Livre. La poésie concrète investissait à nouveaux frais l’environnement sensoriel, en se combinant avec la performance et les recherches musicales. Antonin Artaud fut une référence obligée pour les poètes et musiciens expérimentaux (Pierre Boulez), comme pour les metteurs en scène d’avant-garde : il avait proposé de «changer la destination de la parole au théâtre», de «s’en servir dans un sens concret et spatial», de lui donner une «matérialisation visuelle et plastique» (Le Théâtre et son Double). À Paris, en 1967, le GRAV (Groupe de recherche d’art visuel) présenta une grande exposition-manifeste intitulée Lumière et Mouvement. On pouvait imaginer une rencontre, sinon une fusion, de la poésie concrète et du cinétisme ou lumino-cinétisme.

Au Brésil, les conditions étaient réunies. Mais la synthèse n’a pas abouti. Les formes les plus accomplies de l’art cinétique (Jesús Rafael Soto, Gianni Colombo en Europe) et de l’art de la lumière (Robert Irwin aux États-Unis) ont été, depuis lors, absorbées dans un imaginaire de l’environnement comme bain sensoriel qui n’a plus rien à voir avec l’expérience du langage. Du côté littéraire, l’anthologie d’Emmett Williams perpétuait une conception de l’action poétique qui réduit l’espace à la page. Raymond Hains n’y figure pas, malgré les «éclatements de lettres» auxquels il s’était adonné, depuis Hépérile éclaté (d’après un poème phonétique de Camille Bryen) en 1953. Öyvind Fahlström est mentionné dans la préface, sans plus, pour avoir publié à Stockholm, en 1953 également, le premier manifeste de la poésie concrète. Il est vrai que Hains et Fahlström ne se référaient pas au grand exemple mallarméen revendiqué par les Brésiliens Haroldo et Augusto de Campos ; plutôt surréalistes, ils n’avaient aucune attache avec la tradition de l’art concret géométrique, à la différence des Suisses et des Allemands ; enfin, ils n’avaient pas participé au mouvement Fluxus.

[…] Le système D permet de constituer la dispersion en forme collectée, sinon collective. Devenu artiste, Broodthaers n’a pas rompu avec la poésie. Mais il en avait déplacé l’exercice pour exorciser le «maléfice» du livre. En 1967-1968, le tombeau de Magritte (Le Corbeau et le Renard) lui permit de redéployer le travail de l’homme de lettres ; il réinventait le tableau de mots en se substituant au peintre-poète. L’étape suivante fut l’inauguration du Musée d’Art Moderne, Département des Aigles (l’aigle avait remplacé le corbeau). La dispersion du langage de la fable fut donc le préalable nécessaire à l’idée de collection (publique) induite par le musée. Par mauvais temps, l’homme de lettres pouvait toujours ruser avec la rhétorique du pouvoir.

Un tableau de mots de 1969, Un silence noir, condense cette opération. Le tableau est formé de mots inscrits en lettres cursives à l’encre noire sur une plaque blanche de plastique embouti ; il est orné d’une vignette monochrome (rouge pâle) où l’on déchiffre le mot EAU, brouillé de hachures. Un silence noir est l’exemple type du tableau-poème produit par «l’homme de lettres manuscrites». Il se rattache à la série des Poèmes industriels produits en 1968. Mais la source en est un texte poétique de datation incertaine, «La formule du poisson est féroce…».

Noter des silences est une caractéristique de l’écriture musicale. Ici, le silence initial est noir, comme l’encre et l’humeur mélancolique, ou la mer nocturne. Et le noir se décline, dès les deux premiers motifs : une pyramide et un cube. Les deux formes géométriques sont équivalentes au silence. Le tableau est muet. Mais il est aussi nombreux, bavard et animé, avec toutes ces «choses appelées poissons musées académies», auxquelles succède un triangle (triple), puis la confusion des quatre éléments naturels, l’eau venant en premier. Le tableau oscille de la surface au volume, entre le plan matériel et l’espace fictif. Mais il n’y a pas d’action, ou réduite aux «nuits d’amour». Le poème est composé de noms et d’adjectifs, sans aucun verbe. Les associations de l’automatisme surréaliste sont émancipées de toute liaison, dans une pure parataxe. Le motif des poissons condense l’image d’un flux décomposé en éclats divers. Le sens, réduit aux mots juxtaposés, fuit dans toutes les directions : «musées extraordinaires nuits d’amour / poissons étranges injustices nouvelles».

L’opéra d’Öyvind Fahlström

[…] Fahlström est un artiste de la guerre froide. Pour lui, la terreur et le brouillage correspondent à un délire géopolitique ; il faut ouvrir les yeux, essayer de savoir, mais la réponse ne peut venir d’une information filtrée par un discours unilatéral. Fahlström n’a pas pris position dans le conflit entre les deux camps détenteurs de l’arme nucléaire, sinon pour rappeler les intérêts bafoués du tiers-monde. Il a esquivé la rhétorique militante et la pédagogie maoïste. De même, comme l’a remarqué Mike Kelley, il a évité les normes de l’agit-prop, autant que celles de l’art conceptuel :

«En général, les artistes conceptuels gardaient leur distance avec les matériaux associés à la « low culture », préférant se concentrer sur des formes « informationnelles » comme la photographie et la typographie. Fahlström, cependant, se souciait peu de l’uniformité stylistique, estimant que les distinctions de classe appliquées aux images ont relativement peu d’importance. […]

Étant donné leur contexte, il est impossible de voir ses bandes dessinées comme de simples véhicules de l’information illustrée. Elles sont trop idiosyncrasiques pour tomber dans les conventions de l’agit-prop, selon lesquelles les artistes suppriment délibérément tout style personnel de manière à apparaître en porte-parole des masses.»

Dans le système de la guerre froide, toute information politique, économique et sociale était devenue suspecte de «manipulation» et de propagande. L’équilibre de la terreur était une paranoïa partagée par les deux camps. Au-delà des calculs stratégiques et de leur vernis de rationalité, le tableau variable Cold War (1965) fait du système un jeu. L’exubérance figurative est axée littéralement sur le délire d’un partage du monde, de part et d’autre d’une zone neutre. Le spectateur est supposé «manipuler» à son tour les éléments mobiles. Avec ses deux «camps» en vis-à-vis, la guerre froide est un misérable modèle du jeu poétique, mais Fahlström s’est occupé à brouiller «l’équilibre de la terreur», en exploitant l’ambivalence de la frontière comme séparation et jonction, en faisant circuler des éléments d’un camp à l’autre à la manière du ballon dans un match de foot.

Le «monde» idiosyncrasique de l’artiste oscille entre le cauchemar et l’extase, en mêlant le jeu à l’horreur fantasmatique, en confondant les échelles de perception de l’adulte et de l’enfant. Mad, titre d’une revue de comics underground, est l’argument d’une orgie graphique (Feast on MAD, 1957-1959). Au temps de la guerre froide, c’était aussi l’acronyme pour Mutually Assured Destruction (la destruction mutuelle assurée), qui résume la folie d’un système fondé sur l’équilibre de la terreur. Quand il affirme qu’il faut «prendre soin du monde» (Take Care of the World), Fahlström adopte le langage responsable de l’artiste-médecin. Mais l’autre slogan, qui prône la manipulation (Manipulating the World, 1964), correspond à l’enfant dit «irresponsable» et au savant «fou» : le docteur des films d’horreur et des romans de Burroughs (Benway), où l’image et le son sont manipulés comme des éléments génétiques. Michaux liait déjà «l’état de guerre de la peinture» à l’expérimentation tératomorphe. La manipulation est la règle quand l’espace de la peinture mime la folie planétaire. […]

Edward Krasiński. La sphère de la survie

[…] L’affiche de 1969, J’ai perdu la fin!!!, correspond à la contribution de Krasiński à une exposition de la galerie Foksal, intitulée Assemblage d’hiver. L’image de l’affiche fait partie d’un ensemble de photographies prises par Eustachy Kossakowski. Krasiński apparaît seul, debout, sur un fond neutre, en prise avec ce matériau à la fois souple et rebelle qui est dit dans la légende «bleu, mince, long». Rapportée à l’idée de performance, la formule «J’ai perdu la fin» signifie que l’artiste n’avait pas de plan, pas de schéma, pour s’approprier ce matériau rebelle et le mettre en forme. L’artiste est un animal maladroit, sinon démuni ; le contraire de l’araignée qui secrète sa toile avec assurance. L’araignée suit un plan instinctif, elle ne perd donc jamais la fin, elle ne perd jamais le fil. L’être humain ne peut construire ainsi, selon un schéma fourni par l’instinct. À la différence de la toile d’araignée, l’habitat humain ne procède pas directement d’un équipement instinctif, ni d’un schéma stable de relation au biotope. C’est pourquoi tout s’embrouille quand il tire un fil, et il doit, comme on dit en français, se débrouiller.

Cette débrouille est une forme primitive et prosaïque de l’art de la ruse, la mètis, dont Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant ont reconstitué les tenants et les aboutissants dans la culture grecque. Un artefact caractéristique de la mètis est le piège, en particulier le filet, la nasse, qui, remarquent Detienne et Vernant, «se réfèrent aux plus anciennes techniques, celles qui utilisent la souplesse des fibres végétales». On retrouve ici le motif de la corde, ou du cordage, associé à la vannerie par le tressage. Mais la vannerie est une technique domestique. Le filet et le piège sont des outils de pêche et de chasse. Pour Detienne et Vernant, les «traits essentiels de la mètis» associent technique et tactique :

«[…] souplesse et polymorphie, duplicité et équivoque, inversion et retournement, impliquent certaines valeurs attribuées au courbe, au souple, au tortueux, à l’oblique et à l’ambigu, par opposition au droit, au direct, au rigide et à l’univoque.»

En déclarant «J’ai perdu la fin !!!», Krasiński mettait en avant les moyens équivoques d’un art sans programme. Faut-il évoquer la définition de l’art comme «finalité sans fin» donnée par Emmanuel Kant ? En tout cas, la fin perdue n’est pas une simple absence. Affirmer cette perte en 1969 avait une signification tactique spécifique. En Italie, en 1962, Umberto Eco avait avancé la notion d’ «art programmé» (arte programmata) à l’occasion d’une exposition sur l’art du mouvement, à laquelle était associé le groupe français du G.R.A.V. (Groupe de Recherche d’Art Visuel). Krasiński titre sa performance en français. Il ne pouvait pas ignorer le cinétisme. La performance de 1969 contredit un enthousiasme programmatique inadapté à la situation polonaise, ou qui ne pouvait que conforter les effets normatifs et répressifs de la culture officielle.

La galerie Foksal de Varsovie avait été créée trois ans plus tôt, à l’initiative d’un groupe d’artistes et de critiques, qui s’était formé autour de la figure charismatique de Kantor. La galerie était un petit espace de trente mètres carrés, sans réserves ; les artistes étaient donc conduits à privilégier les actions éphémères, dont la photographie pouvait toutefois fixer des traces. J’ai perdu la fin !!! fut une action photographiée et photographique. L’équivoque de la mètis correspond ici à la situation ambiguë du document. Celui-ci s’apparente à l’œuvre, mais il rend compte d’une action et d’une activité menées sans la visée de l’œuvre. «J’ai perdu la fin» signifie : «Mon activité ne vise pas à faire œuvre.» Toutefois, cette activité ne se réduit pas au temps de la performance, puisqu’elle est documentée par des photographies. L’activité procède d’un désœuvrement : la finalité de l’œuvre a été suspendue, écartée. Cette attitude n’est pas facilement concevable aujourd’hui, car l’œuvre tend à être remplacée par la performance économique. Mais l’écart n’est pas une rupture, ni une simple négation ; il peut être une forme de continuité. De même, le suspens n’est pas une simple interruption : une action suspendue peut reprendre. […]

Intimité territoriale, rituel et espace public

[…] Dans les sociétés régies par un rapport privé/public institué, l’espace domestique est le domaine privilégié de l’intimité. Les arts visuels, ou ce que l’on nomme en anglais pictorial tradition, ont, avec la diffusion du portrait de genre depuis le dix-septième siècle, fourni les modèles inusables d’une imagerie diluvienne. Toutefois, l’intimité élargie au territoire conduit à réinterroger la division présupposée de l’intérieur et de l’extérieur induite par les catégories privé/public.

— L’intimité est considérée comme une qualité essentielle, secrète, voire occulte, de l’espace privé. En l’absence d’un espace à soi, la dimension du secret et de l’occulte se réduit au corps. Le sans domicile fixe est celui qui ne peut faire état d’un espace privé pour affirmer son identité et son droit à l’espace public. Privé du refuge que constitue l’espace privé, il est exposé, littéralement, sans protection, au regard d’autrui, autant qu’aux périls de la voie publique. Son intimité est réduite au minimum du corps propre. Mais, il existe, depuis Diogène, un idéal du clochard-philosophe en militant de l’espace public : celui qui a renoncé volontairement à toute possession n’est privé de rien, il s’est émancipé des normes privatives. Une définition radicale – plutôt que minimale – de l’intime rejoint ici l’idéal de l’espace public. Cette radicalisation de l’intime suppose une image autarcique du corps propre, qui renvoie elle-même à l’identité imprescriptible de la personne, condensée dans le for intérieur, c’est-à-dire dans le tribunal de la conscience. Il est remarquable que l’étymologie de «for» dans «for intérieur» renvoie au forum latin, qui est l’espace type de la délibération, c’est-à-dire l’espace public par excellence. C’est pourquoi l’on peut dire que le clochard-philosophe est un militant de l’espace public.

— En tant que proximité à soi, l’intimité ne peut être réduite à un partage spatial, ni à une typologie domestique ; elle ressortit à un registre psychologique ou psychosocial. Elle induit l’image du corps, en permanente transformation, décrite par le psychanalyste Paul Schilder. Dans son livre fondateur de 1935, celui-ci a établi que l’image du corps (propre) n’est jamais arrêtée : elle oscille entre «des phases de destruction et de construction», constamment défaite et refaite. Un autre psychanalyste, Didier Anzieu, a montré comment le corps est une enveloppe qui fait jouer la relation intérieur/ extérieur à partir de la zone de contact que constitue la peau. Aux fonctions du Moi-peau : envelopper, protéger, filtrer, correspondent trois images : le sac, l’écran et le tamis.

— L’image du corps comme enveloppe, avec les fonctions complémentaires de protection et de filtre, peut être un modèle pour penser à la fois l’environnement de l’intimité et l’espace domestique comme environnement. Roberto Matta en a fait la démonstration dans un ensemble d’études (1936), qui constituent une extraordinaire spéculation sur «l’intérieur» : l’espace intérieur du logement, traité comme une extension du corps, est aussi bien le corps transformé en intérieur, le corps-intérieur. L’intimité territoriale suppose cette porosité qui tend à abolir la distinction du dehors et du dedans.

Depuis l’Art Nouveau, revu par le surréalisme, la fluidité métamorphique des corps, de tous les corps, est devenue un poncif de l’imaginaire antifonctionnaliste. Le territoire finit par être invisible en tant que paysage à force de se fondre dans un réseau de sensations et de métaphores qui confine à l’hallucination. Un autre répertoire de l’intimité territoriale est l’architecture vernaculaire, qui constitue un vaste répertoire des interactions du territoire avec les formes ritualisées de la vie quotidienne. Mais ce sont la littérature et, accessoirement, l’imagerie ethnographique qui ont révélé l’extension des rites d’interaction du corps social avec son environnement, au-delà des normes d’adaptation-exploitation en vigueur.

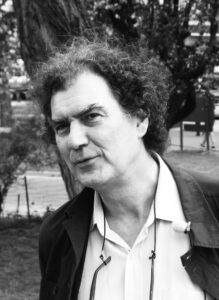

Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres, historien et critique d’art, Jean-François Chevrier enseigne à l’École nationale supérieure des beaux-arts depuis 1988. Fondateur et rédacteur en chef de la revue Photographies (1982-1985), conseiller général pour la Documenta X (1997), il est auteur de nombreux textes sur les échanges entre littérature et arts visuels au XXe siècle, sur l’histoire de la photographie, et sur l’art depuis les années 1960. Il a également publié un essai sur l’historien d’art Jurgis Baltrusaïtis et travaillé sur l’architecture et l’art en milieu urbain. Il a engagé depuis 2005 un dialogue suivi avec les architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron, et travaille actuellement avec leur agence à la muséographie de l’extension du Musée Unterlinden, à Colmar (inauguration prévue fin 2015).

Commissaire indépendant depuis 1987, il a conçu une dizaine d’expositions internationales, accompagnées de livres-catalogues : Une autre objectivité /Another Objectivity (Londres, Paris, Prato, 1988-1989) ; Foto-Kunst (Stuttgart, Nantes, 1989-1990) ; Walker Evans & Dan Graham (Rotterdam, Marseille, Münster, New York, 1992-1994); Öyvind Fahlström (Barcelone, Newcastle, Lucca, Villeurbanne, 2001-2002) ; Art i utopia. L’acció restringida / L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé (Barcelone, Nantes, 2004-2005) ; Formas biográficas. Construccíon y mitología individual (musée Reina Sofia, Madrid, novembre 2013-mars 2014), Las biografías de Amos Gitai (musée Reina Sofia, février-mai 2014). Il prépare actuellement un prolongement à l’exposition Formes biographiques. Construction et mythologie individuelle pour le Carré d’art-Musée d’art contemporain de Nîmes (été 2015).

À l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, le séminaire qu’il anime depuis 1994 a donné lieu, en 2001, à l’exposition Des territoires, accompagnée d’une revue-catalogue (5 numéros, 1999-2001).

Bibliographie

Ouvrages, revues et catalogues

– Proust et la photographie, Paris, L’Étoile, 1982 ; repris, suivi de La résurrection de Venise, Paris, L’Arachnéen, 2009.

– Robert Doisneau, Paris, Belfond, 1982.

– 8 numéros de la revue Photographies, 1982-1985.

– Portrait de Jurgis Baltrusaitis, Paris, Flammarion, 1989.

– Photo-Kunst : Arbeiten aus 150 Jahren. Du XXe au XIXe siècle, aller et retour , cat., Stuttgart, Cantz/Staatsgalerie, 1989.

– Une autre objectivité/ Another objectivity, cat., Milan, Idea Books, 1989.

– Lieux communs figures singulières, cat., Paris, Musée national d’art moderne, 1991.

– Walker Evans & Dan Graham, cat., Rotterdam, Witte de With ; Marseille, Musée Cantini ; New York, Whitney Museum of american art, 1992.

– L’Any 1967, l’objecte d’art i la cosa publica : O els avatars de la conquesta de l’espai / The Year 1967, from Art Object to Public Things: Variations on the Conquest of Space, Barcelone, Fundacio Antoni Tàpies, 1997.

– Des territoires en revue (dir.), n°1-5, Paris, Ensba, 1999-2001.

– Patrick Faigenbaum, Paris, Hazan, 2000.

– Jeff Wall. Essais et entretiens, 1984-2001 (éd.), Paris, Ensba, 2001.

– Le Parti pris du document : littérature, photographie, cinéma et architecture au XXe siècle, Paris, Seuil/EHESS, 2001, Communications, n°71.

– Öyvind Fahlström, Another Space For Painting, cat., Barcelone, Museu d’Art Contemporani, 2001.

– Paysages territoires. L’Île-de-France comme métaphore, Marseille, Parenthèses, 2002.

– Art and utopia. Limited Action, cat., Barcelone, Museu d’Art Contemporani/Actar, 2005.

– L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé, cat., Paris, Hazan, 2005.

– Des faits et des gestes. Le Parti pris du document 2, Paris, Seuil/EHESS, 2006, Communications, n°79.

– La Fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, éd. Jorge Ribalta, Barcelone, Editorial Gustavo Gili, 2006.

– Jeff Wall, Paris, Hazan, 2006.

– Proust et la photographie suivi de La résurrection de Venise, Paris, L’Arachnéen, 2009.

– La trame et le hasard, Paris, L’Arachnéen, 2010.

– Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne, Paris, L’Arachnéen, 2010.

–Walker Evans dans le temps et dans l’histoire, Paris, L’Arachnéen, 2010.

– Des territoires, Paris, L’Arachnéen, 2011.

– Les relations du corps, Paris, L’Arachnéen, 2011.

–L’Hallucination artistique. De William Blake à Sigmar Polke, Paris, L’Arachnéen, 2012.

–El año 1967. El objeto de arte y la cosa pública o los avatares de la conquista del espacio / The year 1967. From Art Objects to Public Things, or Variations on the Conquest of Space, avec un prologue de Manuel Borja-Villel, Madrid: Brumaria, 2013.

–Jeff Wall, Paris, Hazan, édition corrigée et augmentée, 2013.

–Formas biográficas. Construccíon y mitología individual, cat., MNCARS/Ediciones Siruela, 2013

Sélection d’essais, articles et entretiens

– « Proust par Roland Barthes », dans Prétexte : Roland Barthes : colloque de Cerisy, Paris, Union générale d’édition, 1978.

– « Une inquiétante étrangeté » (avec Jean Thibaudeau), dans Le Nouvel Observateur, spécial photo n°3, juin 1978.

– « Note sur Cobble Stone Gardens » (avec Philippe Roussin), dans Cahiers critiques de la littérature, n°5, automne 1978.

– « Bonnard photographe », dans Bonnard, cat., Paris, Musée national d’art moderne, 1984.

– « La photographie dans la culture du paysage… », Paysages photographies. La Mission photographique de la DATAR. Travaux en cours, 1984/1985, Hazan, Paris, 1985.

– « 1947 : le poids de la tradition » et « L’invention de la “photographie créative” et la politique des auteurs », dans L’Art en Europe. Les années décisives 1945-1953, cat., Saint-Étienne, Musée d’art moderne / Genève, Skira, 1987.

– « L’hypothèse généalogique », dans Patrick Faigenbaum, Tableaux romains, Musée d’art contemporain de Nîmes, FRAC Pays de la Loire, 1989.

– « Faces », Galeries Magazine, n°36, avr.-mai 1990.

– « La ruse de l’imaginaire », dans Suzanne Lafont, cat., Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1991.

– « La photographie comme modèle : une réévaluation », dans Les Chefs d’œuvre de la photographie dans les collections de l’École des Beaux-Arts, cat., Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1991.

– « Le tableau et les modèles de l’expérience photographique », dans Qu’est-ce que l’art au 20e siècle ?, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts / Jouy-en-Josas, Fondation Cartier, 1992.

– « Lenteur et distinctions », dans Jean-Louis Schoellkopf : « Typologies 1991 », cat., Saint-Étienne, Musée d’art moderne, 1992.

– « Le territoire de Kotzsch », dans August Kotzsch : 1836-1910 : pionier der deutschen Photographie, cat., Stuttgart, Cantz, 1992.

– « Joseph Albers : figures musicales », Galeries Magazine, n°52, déc. 1992-janv. 1993.

– « La Fuente pétrificante », dans Brassaï, cat., Barcelone, Fondacio Antoni Tapies, 1993.

– « O protagonista / The protagonist », dans Michelangelo Pistoletto e la fotografia, cat., Porto, Fundaçao de Serralves ; Rotterdam, Witte de With, 1993.

– « Reprise », dans Witte de With : cahier #1, cat., Düsseldorf, Richter Verlag, 1993.

– « Les choses, le corps », dans Patrick Tosani, cat., Paris, Musée d’art moderne, 1993.

– « L’artiste comme consommateur », dans Jean-Luc Moulène : figures de passage, cat., Poitiers, Le Confort moderne, 1994.

– « Les relations du corps », dans Raoul Hausmann, cat., Saint-Étienne, Musée d’art moderne ; Rochechouart, Musée départemental, 1994.

– « Play, drama, enigma = Jeu, drame, énigme », dans Jeff Wall, cat., Paris, Ed. du Jeu de Paume, 1995.

– « Un territoire imaginaire », dans Félix Thiollier photographe, cat., Saint-Étienne, Musée d’art moderne, 1995.

– « The Life of Forms : Fragmentation and Montage », dans A Self-Portrait, John Coplans, 1984-1997, cat., New-York, PS1 Contemporary Art Center, 1997.

– « The Spiral : Artaud’s Return to Poetry », dans Politics-Poetics: Documenta X – the book, Ostfildern-Ruit, Cantz, 1997.

– Entretiens avec Étienne Balibar, Andrea Branzi, Benjamin Buchloh, Jacques Rancière et Gayatri Spivak, dans Politics-Poetics. Documenta X – the Book, Ostfildern-Ruit, Cantz, 1997.

– « Activité artistique et interprétation de l’histoire » et « Mondialisation de l’économie et situations urbaines » (entretien avec Jean-Christophe Royoux), dans Omnibus / DocumentaX XS4ALL, hors série, oct. 1997.

– « Mobilité urbaine et théâtre métropolitain », Les Cahiers de la recherche architecturale, n°41, 1997.

– « L’art comme réinvention d’une forme politique urbaine / Art as the Reinvention of an Urban Political Form », dans Melvin Charney, parcours. De la réinvention / About Reinvention, Caen, Frac Basse-Normandie, 1998.

– « L’histoire de Bernd et Hilla Becher », Pratiques. Réflexions sur l’art, n°5, printemps 1998.

– « Between the Fine Arts and the Media (the German Example : Gerhard Richter) », dans Photography and Painting in the Work of Gerhard Richter : Four Essays on Atlas, Barcelone, Museu d’art contemporani, 1999 ; repris en italien dans Gerhard Richter, Prato, Gli Ori, 1999.

– « Salgado ou l’exploitation de la compassion », Le Monde, 19 avril 2000.

– « Walker Evans, American Photographs et la question du sujet », Communications, n°71 : « Le Parti pris du document », Paris, Seuil, 2001.

– « Un autre espace pour la peinture : lyrisme concret et pensée géopolitique », dans Öyvind Fahlström, cat., Villeurbanne, Institut d’art contemporain, 2002.

– Entretien avec Juan Vicente Aliaga et José Miguel Cortès, Micropolíticas. Arte y cotidianidad / Art and Everyday Life, 2001-1968, cat., éd. Juan Vicente Aliaga, María De Corral, José Miguel G. Cortés, Espai d’Art Contemporani de Castelló, Valenciana, 2002.

– « Partages de l’art », dans Dictionnaire des utopies, Paris, Larousse, 2002.

– « The Spectres of the Everyday », dans Jeff Wall, Londres, Phaïdon, 2002, 2006.

– « Esquiver le design », dans Art et philosophie, ville et architecture, Paris, La Découverte, 2003.

– « La boîte de musiques », dans Anne-Marie Schneider : fragile incassable, cat., Paris, Musée d’art moderne, 2003.

– « Lettre à Jean-Louis Comolli. À propos de l’Affaire Sofri », Trafic, n°48, hiver 2003.

– « Visages-paysages », dans Helmar Lerski : métamorphoses par la lumière, cat., Strasbourg, Les Musées de Strasbourg, 2003.

– Entretien avec Martine Dancer et Dirk Snauwaert, dans La Photographie en dialogues / Dialoguizing Photography, Saint-Étienne, Musée d’art moderne ; Villeurbanne, IAC / FRAC Rhône-Alpes, 2005.

– « The Metamorphosis of Place », dans Jeff Wall. Catalogue raisonné, 1978-2004, Bâle, Steidl/Schaulager, 2005.

– « Changement de dimensions. Entretien avec Rem Koolhaas » (1998), L’Architecture d’aujourd’hui, n°361 : « OMA, projets récents », déc. 2005.

– « Les parages du regard », dans Marina Ballo Charmet. Primo Campo, Cherbourg, Le Point du Jour, 2004 ; augmenté dans Marina Ballo Charmet. Fotografie e video, 1993-2006, Milan, Mondadori Electa, 2006.

– « Monument et intimité » et « Entretien avec Jacques Herzog », dans El Croquis (Madrid), n°129-130 : « Herzog & de Meuron, 2002-2006 », mai 2006.

– « Le modèle théâtral. Mallarmé et l’hallucination négative », dans L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé. Conférences, Nantes, Musée des beaux-arts, 2006.

– « La vérité de l’hallucination contre le “mensonge de l’être” », dans Antonin Artaud, cat., Paris, Bibliothèque nationale de France / Gallimard, 2006.

– « L’image-objet et le modèle de la nature », The 80’s : A Topology, cat., ed. Ulrich Loock, Porto, Fundação Serralves, 2006.

– « The Tableau and the Document of Experience », dans Click/Double-Click. Das dokumentarische Moment, cat., Cologne, Walter König, 2006 ; repris sous le titre « Le tableau et le document d’expérience » dans Communications, n°79 : « Des faits et des gestes », Paris, Seuil/EHESS, 2006.

– Entretien par Jorge Ribalta, dans La Fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, Barcelone, Editorial Gustavo Gili, 2006.

– « Photogénie urbaine », dans Spectacular City, cat., Rotterdam, NAi Publishers, 2006.

– « Ahlam Shibli, Trackers : un document d’expérience », dans Ahlam Shibli. Trackers, Cologne, Walter König, 2007.

– « Ressemblance et transformation », dans Barcelona 1978-1997. Manolo Laguillo, cat., Barcelone, Macba, 2007.

– « L’action restreinte selon Sophie Taeuber », dans Sophie Taeuber. Rythmes plastiques, réalités architecturales, cat., Clamart, Fondation Arp, 2007.

– « La nostalgie des salons et la picturalité diffuse de la vie moderne », Domus, n°898, décembre 2006.

– « Variété pittoresque et diversité anthropologique », Domus, n°899, janvier 2007.

– « La mémoire des formes », Domus, n°900, février 2007.

– « At land », Domus, n°901, mars 2007.

– « L’image, mot-nébuleuse », dans Fernand Deligny, Œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2007.

– « Le principe d’actualité », dans Sobre la Historia / On History, cat., Fundación Santander Central Hispano, 2007.

– « Une ville, un livre », dans Patrick Faigenbaum. Tulle, Cherbourg, Le Point du Jour, 2007.

– « L’élément du temps », dans Ugo Mulas. La scena dell’arte, cat., Milan, Electa, 2007.

– « Patrick Faigenbaum. Photographies, 1973-2006 », dans Patrick Faigenbaum. Fotografias, 1973-2006, cat., Lisbonne, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

– « Andreas Feininger, photographe-anatomiste », dans Andreas Feininger, 1906-1999, cat., Madrid, Fundación Juan March, 2008.

– « A global playground », dans Peter Friedl. Playgrounds, Göttingen, Steidl, 2008.

– « Le lieu narcissique et la conquête de l’espace », dans PhotoEspaña 2008, cat., Madrid, 2008.

– « Un dialogue ? », dans Walker Evans / Henri Cartier-Bresson. Photographier l’Amérique (1929-1947), cat., Paris, Fondation Henri Cartier-Bresson ; Göttingen, Steidl, 2008.

– « Un livre, un pays », dans Patrick Faigenbaum. Santulussurgiu, Paris, Éditions Xavier Barral, 2008.

– « L’image possible », dans Marc Pataut, Toujours ou jamais, Paris, Éditions du Panama, 2008.

– « Des territoires » dans L’Art, le territoire. Art, espace public, urbain, éd. Veduta-Biennale de Lyon, Paris, Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques, 2008. (Cet ouvrage collectif contient les actes du colloque « L’art, le territoire et réciproquement », organisé par Veduta-Biennale de Lyon et l’École des beaux-arts de Lyon en décembre 2007.)

– « Imago. Patrick Faigenbaum », dans Images d’un renouvellement urbain. Artistes accueillis en résidence à Cherbourg-Octeville, Cherbourg, Le Point du Jour, 2008.

– « Jeff Wall. Le génie du lieu ou l’intérieur de la vue », dans Cézanne and Beyond, cat., Philadelphia Museum of Art, 2009.

– « Une sirène », dans Mikael Levin, Cristina’s History, Cherbourg, Le Point du Jour, 2009.

– « Sans récompenses », dans Vides. Une rétrospective, cat., Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, 2009. Édition en anglais : Voids. A Retrospective, cat., Zurich, JRP Ringier, 2009.

– « Le silence du quotidien. Patrick Faigenbaum, photographies, 1974-2008 », dans The Everyday. PhotoEspaña 2009, Madrid, La Fabrica, 2009.

– « Du métier à l’œuvre », dans Robert Doisneau. Du métier à l’œuvre, cat., Paris, Fondation Henri Cartier-Bresson / Göttingen, Steidl, 2010.

– « Un monde sans ironie », dans Robert Adams. Hasselblad Award 2009, Hasselblad Foundation, 2010.

– « Le regard divisé », dans Maxence Rifflet, Une route, un chemin. Sur la côte ouest de la Manche suivi de Boucles de la Seine, Paris/Cherbourg, Le Point du jour, 2010.

– « Sans récompense », dans Vides : une rétrospective, Zürich, JRP/Ringier / Paris, Centre Pompidou, 2009.

– « (SF)G », dans George Dupin, SF, Paris, Trans Photographic Press, 2011.

– « Portrait, regard, image du peuple », dans Marc Pataut, Humaine, Cherbourg-Octeville, Le Point du jour, 2012.

– « Le Grand écart », dans Yves Belorgey : anthropologie dans l’espace, Genève, Mamco / Paris, CNAP, 2013.