Akerman-Descriptif-Presse

En librairie le 5 avril

69€ les 3 volumes

prix de lancement : 59€

Pour un envoi postal (commandé via notre site),

une participation aux frais de port de 6 euros

est automatiquement appliquée. Cela implique

un délai de livraison normal en France,

de 1 à 3 semaines en Europe,

et 3 à 10 semaines pour le reste du monde.

Pour un envoi rapide hors France,

merci de prendre contact avec nous.

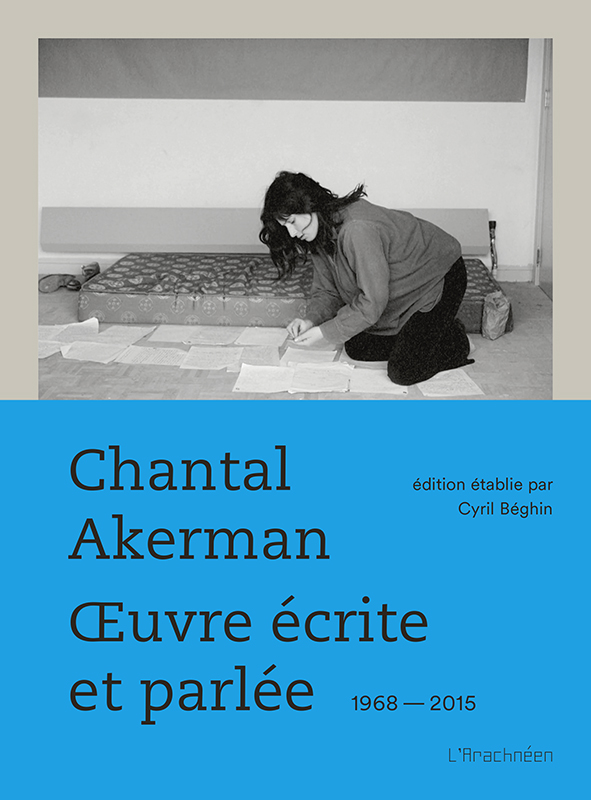

3 volumes réunis dans un coffret

1584 pages, 250 images

format : 23 x 17 cm

couverture souples

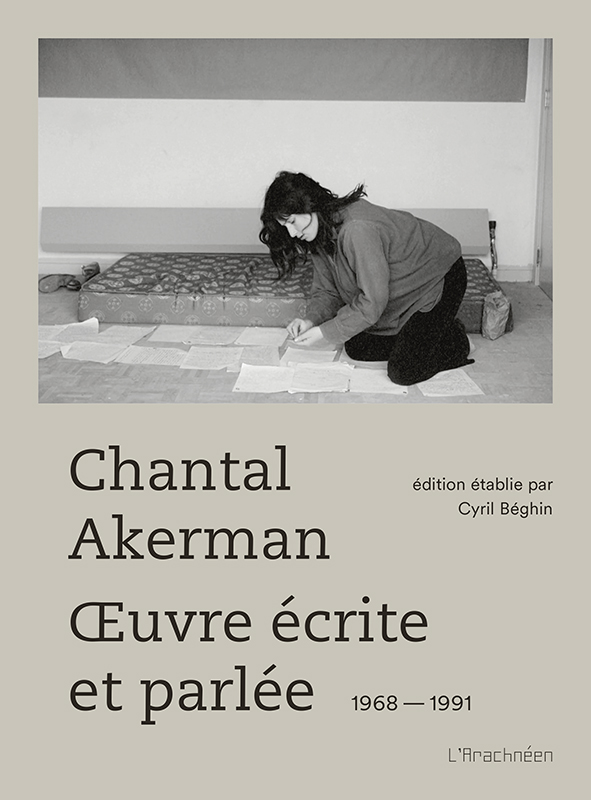

vol. 1 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1968-1991, 640 pages, 180 images

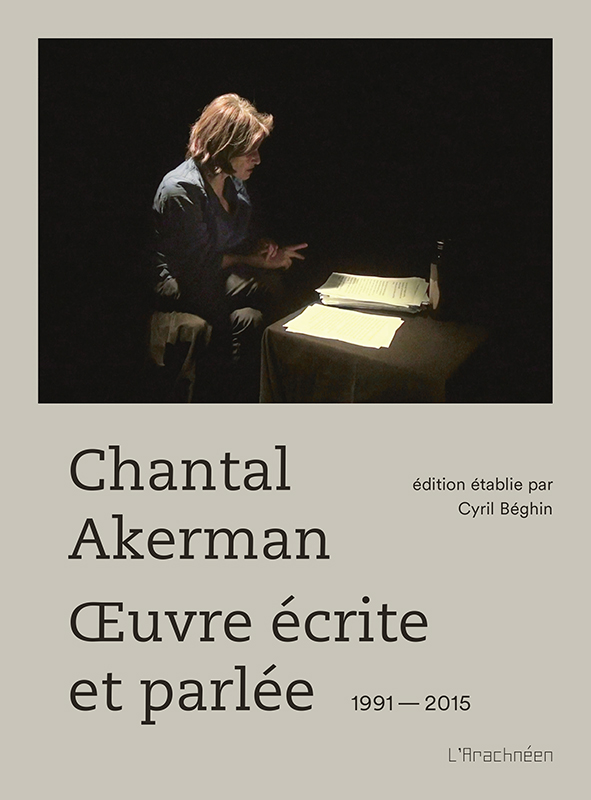

vol. 2 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1991-2015, 752 pages, 70 images

vol. 3 : édition établie par Cyril Béghin : présentation,

notices, chronologie, films, installations, livres,

textes et entretiens, 192 pages

ISBN : 978-2-37367-022-6

Publié en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek,

et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma

et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France.

Œuvre écrite et parlée

édition établie par Cyril Béghin

– Cyril Béghin est l’invité de Mathilde Wagman dans Le Book Club, l’émission de Marie Richeux sur France Culture, 18 avril 2024

Ecouter l’émission

– Tiphaine Samoyault, “Née trouée”, Le Monde des livres, 18 avril 2024.

Lire le PDF

– Fabienne Bradfer, “Tout Chantal Akerman en 1600 pages”, Le Soir, 10 avril 2024.

Lire le PDF

– Marianne Dautrey, “Chantal Akerman, un exil dans l’Histoire”, Les Cahiers du cinéma, avril 2024.

Lire le PDF

Akerman – in english

available the 5th of april

69€ the three volumes

launch price : 59€

For postal delivery (ordered via our website),

a contribution of 6 euros towards shipping costs

is automatically applied. This implies

a normal delivery time in France,

1 to 3 weeks in Europe,

and 3 to 10 weeks for the rest of the world.

For expedited shipping outside France, please contact us.

3 volumes enclosed in a box

1584 pages, 250 images

format: 23 x 17 cm

soft covers

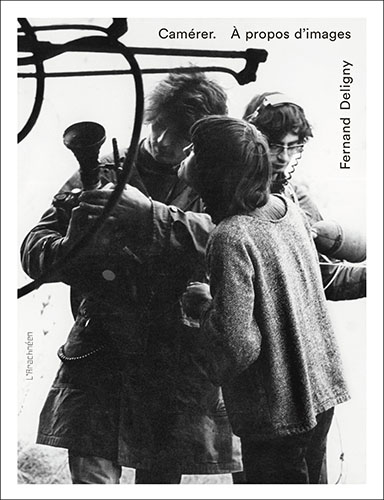

above :

vol. 1: Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée, 1968-1991, 640 pages, 180 images

vol. 2: Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée, 1991-2015, 752 pages, 70 images

vol. 3: edition established by Cyril Béghin: presentation, notes, chronology,

films, installations, books, texts, and interviews, 192 pages

ISBN: 978-2-37367-022-6

Published in partnership with the Chantal Akerman Foundation / Cinematek,

and with the support of the National Center for the Book,

the National Center for Cinema and Animated Image,

the Ile-de-France Region, and Radio France.

Œuvre écrite et parlée

edited by Cyril Béghin

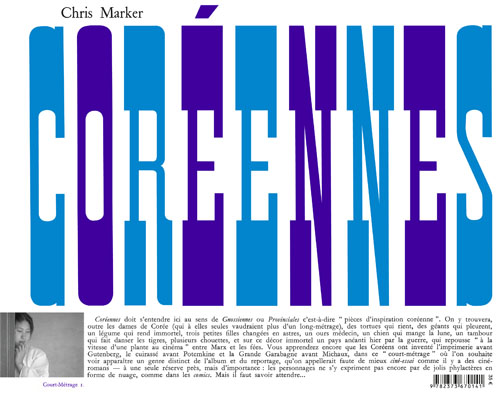

Between her first short film, “Saute ma ville” (1968), and “No Home Movie” (2015), Chantal Akerman (1950-2015) directed over forty films. The impact of “Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles,” a 3-hour and 20-minute masterpiece she filmed at the age of 25 with Delphine Seyrig, ensured her immediate fame. The role that women play in her work led to her being identified as a feminist filmmaker, a description she welcomed but with reservation, like any form of labeling. From the 1990s onwards, Chantal Akerman was also the first filmmaker to explore contemporary art spaces: her installations have regularly been exhibited in galleries and museums in Europe, the United States, Israel, Latin America, and Japan.

Her cinematic work is complemented by a significant body of written work, nearly 1600 pages which we are publishing almost entirely. The editing has been entrusted to Cyril Béghin. This collection is presented in the form of three volumes housed in a box set: two chronological volumes (1968-1991 and 1991-2015), dedicated to Akerman’s texts, and a third that gathers the critical edition. This choice allows the filmmaker’s writing to develop with its own articulations and rhythm, without external intervention. The two Akerman volumes include not only screenplays, synopses, intentions notes, texts for the voiceovers of her films, but also mostly unpublished interviews and working documents. They include four books published during Akerman’s lifetime: a play, “Hall de nuit” (1992), two narratives, “Une famille à Bruxelles” (1998) and “Ma mère rit” (2013), and an autobiography, “Le frigidaire est vide. On peut le remplir” (in “Autoportrait en cinéaste,” 2004).

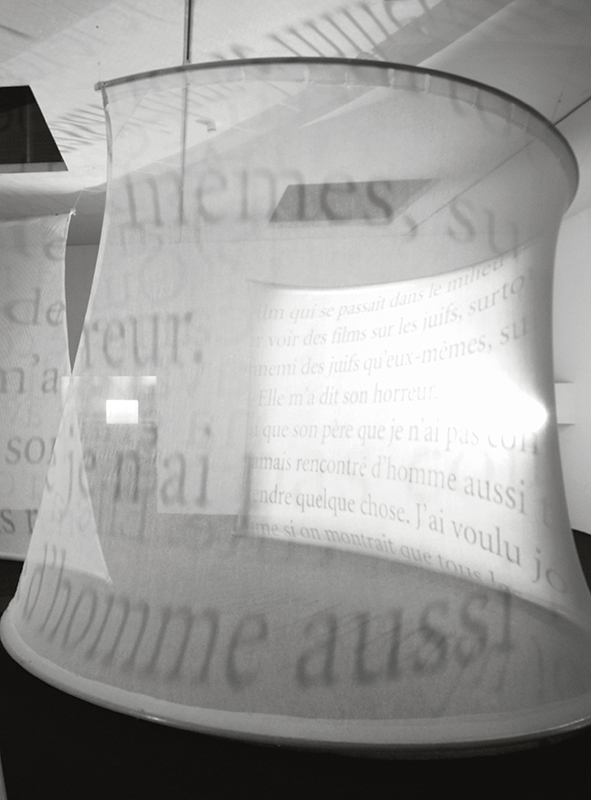

Through their rhythm, their punctuation, the freedom of syntax she uses and the “rehashing” that she herself claims as being both a quirk and a constructive principle, her texts bear the mark of her voice: the work is both written and spoken (she gave numerous readings of her narratives). The first two volumes are accompanied by a largely unpublished iconography. The third gathers Cyril Béghin’s presentation, a chronology, as well as his notes on Akerman’s texts, the exhaustive list of the filmmaker’s films and installations, and a selection of her published books, texts, and interviews.

—-

Cyril Béghin writes on cinema for journals, catalogs, and collective works. He was an editor at Cahiers du cinéma from 2004 to 2020 and a member of its editorial board from 2009 to 2020. He directed the edition of Dialogues by Marguerite Duras and Jean-Luc Godard (Post-éditions, 2014) and Notes from the Fortress by Robert Kramer (Post-éditions, 2019). From 2003 to 2013, he co-directed monographic works published by Magic Cinéma (Bobigny), including one dedicated to Chantal Akerman, about whom he has published numerous texts and interviews in journals and catalogs.

“Sécurité sociale prélude”, exposition de Florian Fouché, du 10/03 au 1/04/24

SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE,

une exposition de Florian Fouché

10 mars – 1er avril 2024

Vernissage le dimanche 10 mars 2024 de 15 h à 21 h

Ouverture de 14 h à 19 h, et sur rendez-vous (0678131075)

OUVERTURE DURANT TOUT LE WEEK-END DE PÂQUES

Entrée libre directement depuis la rue

Rampe d’accès PMR

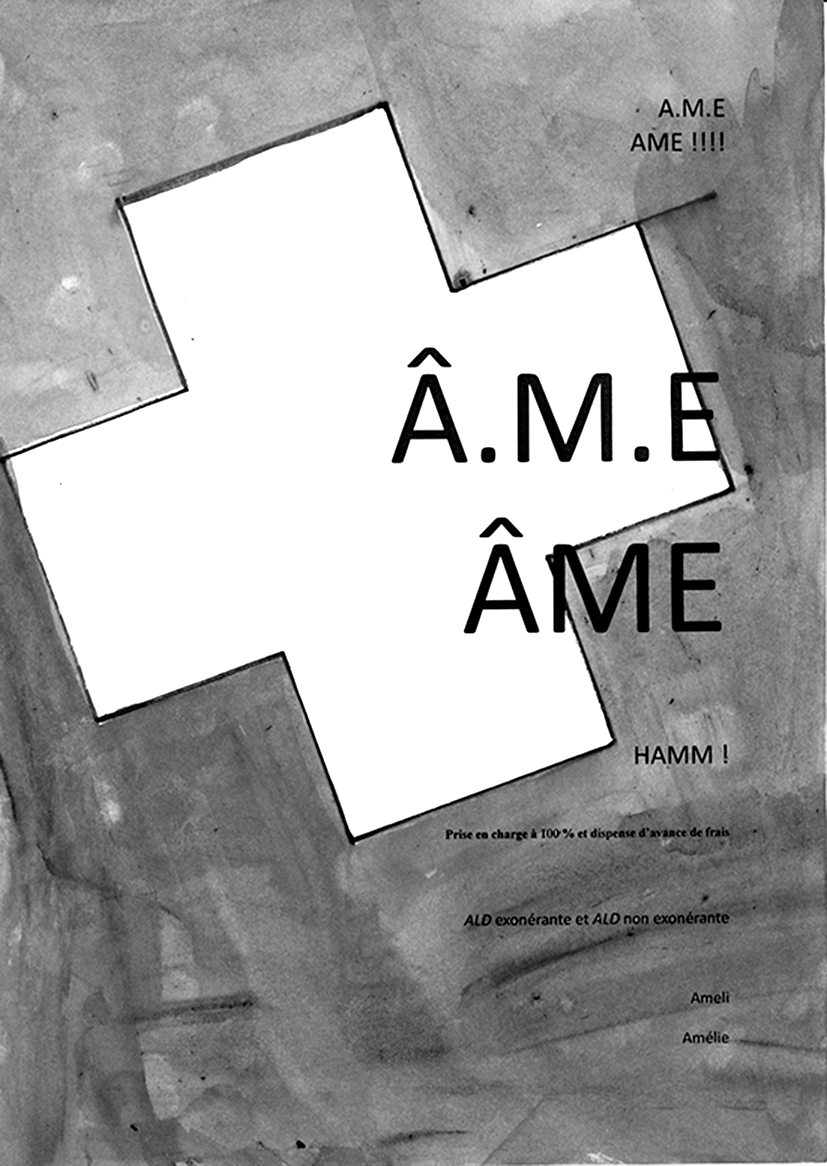

SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE

0. Passage de l’Â.M.E.

SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE est une exposition d’atelier.

SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE est une exposition d’urgence.

Dans le cadre d’une enquête perceptive, presque documentaire, sur la VIE ASSISTÉE (1), l’exposition aborde des phénomènes actuels et inactuels :

– le problème (français) de l’Â.M.E. (2)

– les fermetures simultanées d’un EHPAD et d’un MNAM en 2025 à Paris (3)

– la prise en charge de sculptures assistées, hors institution

(1) Nous sommes tous·tes à la fois des assisté·es et des assistant·es.

L’exposition se veut aussi un hommage à l’artiste Pope.L (28 juin 1955 – 23 décembre 2023) et à sa formule : A NOTION IS AN OCEAN.

(2) L’aide médicale d’État (AME) est un dispositif permettant aux personnes étrangères en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. La pérennité de ce dispositif est discutée dans le cadre de la loi d’immigration. Dans ce contexte, « l’Académie nationale de médecine (ANM) tient à réaffirmer les recommandations qu’elle avait émises en 2017 en faveur d’une facilitation des procédures d’accès aux soins pour les personnes en situation de précarité » (communiqué de l’Académie nationale de médecine du 28 novembre 2023). Dans l’exposition, cette actualité donne lieu à un passage clouté / poème concret : Passage de l’Â.M.E.

(3) EHPAD : Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

MNAM : Musée national d’Art moderne (situé à Paris dans le Centre Georges-Pompidou).

Grâce à l’assistance particulière de

Sandra Alvarez de Toledo (atelier, Saint-Luc, esprit)

Yannik Denizart (bricolage, esprit)

Martin Molina Gola (camérer, esprit)

Béryl Coulombié (conversation, esprit)

Adrien Malcor (conversation, esprit)

Philippe Fouché (acteur, père, esprit)

Jérôme Sother (résidence Gwinzegal, esprit)

Anaïs Masson (conversation, esprit)

Emmanuel Fouché (frère, esprit)

Jean-Robert Mazaud (stockage, esprit)

L’asile d’en bas (esprit)

La liste des acteurs et actrices assistant·es assisté·es sera communiquée sur place.

Florian Fouché, février 2024

Quelques textes récents :

– présentation de Florian Fouché par Adrien Malcor commandée par la galerie Parliament à l’occasion du solo show Hemiplegic Space/Cross-Eyed Camera à Liste Art Fair Basel 2023 (en français et en anglais) ![]()

– introduction au Manifeste assisté par Florian Fouché sur le site du CRAC Occitanie : https://crac.laregion.fr/Manifeste-assiste

– entretien avec Adrien Malcor : https://www.florianfouche.com

Actu 157 – Akerman

Actu 156 – Virreina

Akerman-Descriptif-events

En librairie le 5 avril

69€ les 3 volumes

prix de lancement : 59€

Pour un envoi postal (commandé via notre site),

une participation aux frais de port de 6 euros

est automatiquement appliquée. Cela implique

un délai de livraison normal en France,

de 1 à 3 semaines en Europe,

et 3 à 10 semaines pour le reste du monde.

Pour un envoi rapide hors France,

merci de prendre contact avec nous.

3 volumes réunis dans un coffret

1584 pages, 250 images

format : 23 x 17 cm

couverture souples

vol. 1 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1968-1991, 640 pages, 180 images

vol. 2 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1991-2015, 752 pages, 70 images

vol. 3 : édition établie par Cyril Béghin : présentation,

notices, chronologie, films, installations, livres,

textes et entretiens, 192 pages

ISBN : 978-2-37367-022-6

Publié en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek,

et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma

et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France.

Œuvre écrite et parlée

édition établie par Cyril Béghin

– jusqu’au 21 juillet 2024 à BOZAR (Bruxelles) : Chantal Akerman : Travelling, une exposition rétrospective conçue par Laurence Rassel, Céline Brouwez et Alberta Sessa. Avec en ouverture, le 14 mars à 20h, “D’Est de Chantal Akerman en musique”, un concert de Sonia Wieder-Atherton et Sarah Rothenberg.

https://www.bozar.be/fr/calendrier/chantal-akerman-travelling

– jusqu’au 21 juillet 2024 à la Cinémathèque royale de Belgique (CINEMATEK) (Bruxelles) : rétrospective intégrale des films de Chantal Akerman, accompagnée d’une carte blanche et d’une série de conférences et de rencontres (programme à venir).

https://cinematek.be/fr

– le jeudi 18 avril 2024 de 15h à 16h, Cyril Béghin est l’invité de l’émission de Marie Richeux, Le Book club, sur France Culture.

– le mercredi 24 avril 2024 à 19h30, L’Arachnéen et Cyril Béghin présentent Œuvre écrite et parlée à la librairie L’Atelier (2 bis rue du Jourdain, Paris 20e). Entrée libre.

– le jeudi 25 avril 2024 à 19h, le Centre national du livre (CNL) organise une rencontre autour d’Œuvre écrite et parlée avec Tiphaine Samoyault, Claire Atherton et Cyril Béghin (modération : Laurent Delmas) (53 rue de Verneuil, Paris 7e). Entrée libre. Réservation obligatoire auprès du CNL.

– le vendredi 31 mai 2024, Laurent Evrard et la librairie Le Livre, à Tours, invitent Cyril Béghin à présenter Œuvre écrite et parlée.

– le mercredi 5 juin 2024 de 18h à 20h, présentation du livre à l’INHA dans le cadre du séminaire IDEC (Institut d’étude critique), co-organisé par Hervé Joubert-Laurencin, Antoine de Baecque, Cécile Sorin et Marc Cerisuelo, et consacré aux écrits de cinéma, sur le cinéma, ou suscités par le cinéma, en présence de Cyril Béghin, Sandra Alvarez de Toledo et Anaïs Masson.

– le vendredi 7 juin 2024 à 18h, la librairie Ombres blanches, à Toulouse, organise une rencontre avec Cyril Béghin, suivie, à 21h, de la projection de Toute une nuit (à confirmer) à la Cinémathèque de Toulouse.

– du 28 juin au 7 juillet, le festival La Rochelle cinéma (52e édition) programme une douzaine de films de Chantal Akerman. Une rencontre avec Cyril Béghin, Claire Atherton, Aurore Clément et Stanislas Merhar, animée par Charlotte Garson, aura lieu le 5 juillet.

– du 27 septembre 2024 au 19 janvier 2025 au Jeu de Paume (Paris) : version adaptée et réduite de l’exposition Chantal Akerman : Travelling , conçue par Laurence Rassel et Marta Ponsa

– à partir du 25 septembre 2024 : une rétrospective des films d’Akerman est organisée par les éditions Capricci. Premier cycle (années 1970/1980) à partir du 25 septembre ; second cycle (années 1990/2000) à partir du 23 octobre.

– le 23 octobre 2024 : parution de l’intégrale Akerman (coffret de blue ray) aux éditions Capricci.

Akerman-Descriptif-vol3

En librairie le 5 avril

69€ les 3 volumes

prix de lancement : 59€

Pour un envoi postal (commandé via notre site),

une participation aux frais de port de 6 euros

est automatiquement appliquée. Cela implique

un délai de livraison normal en France,

de 1 à 3 semaines en Europe,

et 3 à 10 semaines pour le reste du monde.

Pour un envoi rapide hors France,

merci de prendre contact avec nous.

3 volumes réunis dans un coffret

1584 pages, 250 images

format : 23 x 17 cm

couverture souples

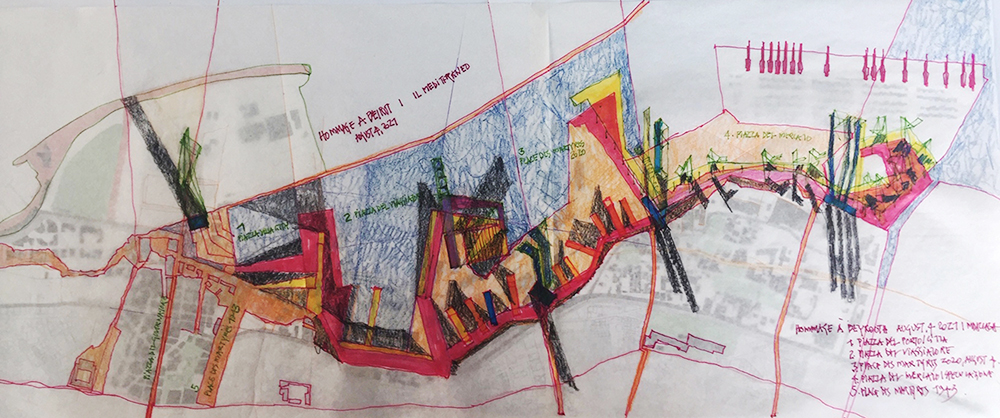

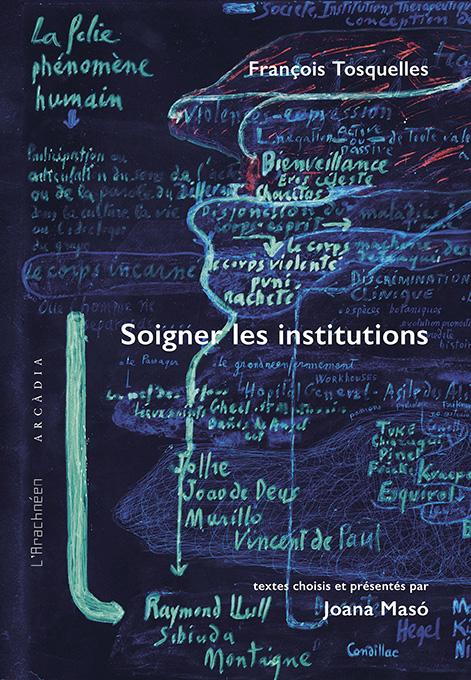

ci-dessus :

vol. 3 : édition établie par Cyril Béghin : présentation,

notices, chronologie, films, installations, livres,

textes et entretiens, 192 pages

ISBN : 978-2-37367-022-6

Publié en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek,

et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma

et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France.

Œuvre écrite et parlée

édition établie par Cyril Béghin

Pourquoi faire un livre, quand on écrit ? En 1974, dans Je tu il elle, son premier long métrage, Chantal Akerman joue elle-même une jeune femme qui, d’abord enfermée seule dans une maison, y passe de longues journées à écrire des lettres sur des feuilles dispersées. L’un des plans séquences du film la montre aligner ces pages en plusieurs rangées par terre et en punaiser quelques-unes sur le parquet avant de s’allonger sur un matelas derrière elle. Voilà composé un livre minimal et expérimental, où l’écrit inégalement fixé forme un sol à partir duquel il est possible de partir, comme la jeune femme va le faire bientôt. « […] j’ai punaisé consciencieusement chaque page sur le sol, j’ai eu un tapis où mes pieds aimaient se frotter. » Il faut donc que la lettre soit figée pour qu’un départ soit possible. « Et je suis partie » sont les premières paroles dites off dans le film, et les premiers mots du texte qui lui a servi de scénario.

Pourquoi faire un livre, quand on écrit ? Chez Chantal Akerman, il semble que ce qui est écrit peut aussi bien se dire, s’envoyer, se perdre, devenir un film, se projeter, se jouer, et tant d’autres possibilités encore. Mais le livre n’entrerait dans cette grande variation qu’à une sorte de condition tacite et contradictoire, qui le rapprocherait du cinéma. Au détour d’un bref paragraphe du dernier récit publié par Akerman, Ma mère rit, la narratrice raconte comment, après avoir lu des livres, elle les pose « à l’arrêt de bus pour que quelqu’un d’autre les lise. […] Et les livres disparaissaient », de même que le regard ne retient pas un film, dans le moment même où il le partage avec d’autres regards. C’est toujours autre chose que l’on retient. « Je me suis dit un jour que je devrais me poster en face de l’arrêt de bus pour voir qui prenait les livres, qui s’intéressait à ces livres mais je ne l’ai jamais fait. »

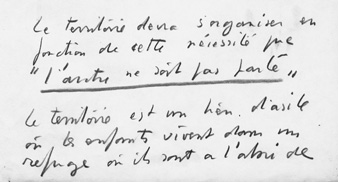

Pas de possession ni de bibliothèque, aucune résidence stable du texte. La disparition à l’arrêt de bus esquisse l’imagination d’une circulation ouverte et anonyme, d’une échappée sans retour. Il y a là sans doute une morale générale : les œuvres ne se capitalisent pas. Pourtant le livre aurait un privilège. Est-ce qu’en s’y fixant l’écrit ne se libère pas, est-ce qu’il n’entrerait pas ainsi dans une forme de nomadisme symbolique, aussi triviales et fragiles en soient les apparences ? En un raccourci fulgurant, l’anecdote de Ma mère rit rappelle des intuitions plus complexes qu’Akerman exprime pour la première fois en 1998 dans un projet de documentaire sur le Moyen-Orient : « la terre qu’on traverse et qu’on ne prend pas fait penser au livre ». Elle le répète dans un entretien de 2011 : « le livre peut être une terre sans sang ». Ces formules, qui empruntent à Edmond Jabès et à Maurice Blanchot, renvoient à l’histoire et à la culture du « peuple du Livre » dont Akerman, de famille juive polonaise, était issue : « j’ai plus d’admiration quand même pour les écrivains [que pour les cinéastes], mais bon c’est sans doute lié à la fois à des choses d’enfance, et à la fois, bien que je ne sois pas religieuse, quelque chose qui est lié à ça, puisqu’il y a le premier Livre, enfin, il y a la Bible ». L’idée est aussi élémentaire qu’hermétique : les livres n’appartiennent à personne. Ou bien, dans les termes de l’exégèse juive, « l’histoire du livre est l’histoire de son effacement. […] Effacement particulier qui n’est pas nécessairement effacement du texte puisque – paradoxe – cet effacement a lieu par l’ajout de paroles, de textes supplémentaires. Il y a plutôt effacement de la maîtrise du discours, de la violence portée par le discours. » Ainsi le livre peut-il être une terre qu’on traverse et qu’on ne prend pas.

[…]

Akerman-Descriptif-vol2

En librairie le 5 avril

69€ les 3 volumes

prix de lancement : 59€

Pour un envoi postal (commandé via notre site),

une participation aux frais de port de 6 euros

est automatiquement appliquée. Cela implique

un délai de livraison normal en France,

de 1 à 3 semaines en Europe,

et 3 à 10 semaines pour le reste du monde.

Pour un envoi rapide hors France,

merci de prendre contact avec nous.

3 volumes réunis dans un coffret

1584 pages, 250 images

format : 23 x 17 cm

couverture souples

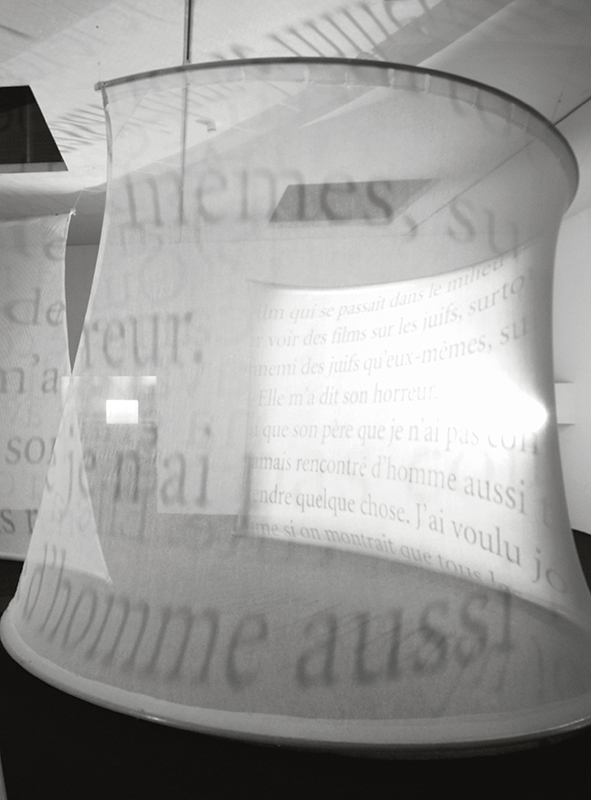

ci-dessus :

vol. 2 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1991-2015, 752 pages, 70 images

ISBN : 978-2-37367-022-6

Publié en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek,

et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma

et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France.

Œuvre écrite et parlée

édition établie par Cyril Béghin

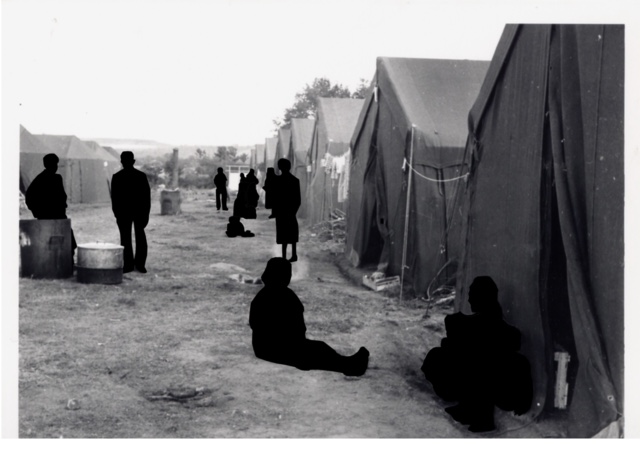

D’Est

« En guise de préface » (Anna Akhmatova)

« A propos de D’Est », note d’intention (1991)

Le Déménagement

récit (1991-1992)

monologue (1991-1992)

Hall de nuit

pièce de théâtre (1992)

« Angles de vues »

entretien avec Chantal Boiron, Les Lettres françaises (1992)

Les Gens d’en haut

scénario (1993)

« Mentir d’amour »

récit (1993-1994)

« Du Moyen-Orient »

note d’intention (1996-1997)

« La vingt-cinquième image »

voix (1995)

épigraphe

texte d’ouverture du livre Un divan à New York (1996)

« Mensonge, mensonge »

récit pour Un divan à New York (1994)

Chantal Akerman par Chantal Akerman

voix (1996)

Le jour où

voix (1997)

Une famille à Bruxelles

récit (1998)

Entretien radiophonique

avec Alain Veinstein, Du jour au lendemain (1999)

« Autobiographie – Autoportrait »

note d’intention pour l’installation Selfportrait/Autobiography (1997-1998)

Entretiens radiophoniques

avec Chantal Akerman et Sonia Wieder-Atherton, montage d’extraits de plusieurs émissions (1999-2004)

Sud

note de production (1998)

Contre-chant érotique

scénario (2000)

La Captive

synopsis (1999)

scénario (1999)

Entretien

avec Marie Anne Guerin et Stéphane Bouquet (2000, inédit)

L’Homme chaste

scénario (2001-2005)

Woman Sitting After Killing

présentation (2001)

De l’autre côté

« Sonora », note d’intention (2001)

« De l’autre côté », texte du dossier de presse (2001)

« Début de portrait en creux de la Mexicaine », notes (2001)

From the Other Side

présentation (2002)

Une voix dans le désert

présentation (2003)

« Un écran dans le désert »

entretien avec Cyril Béghin, Mathias Lavin, Anne Lété et Frédéric Borgia, Balthazar (2003)

« L’innocence par l’installation »

entretien avec Dominique Païni, Art press (2002)

Marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide

extrait du journal de Sidonie Ehrenberg (1921)

présentation (2004)

conversation entre Chantal et Natalia Akerman (2004)

Demain on déménage

synopsis (2003)

note d’intention (2002-2003)

« Le frigidaire est vide. On peut le remplir »

récit autobiographique publié dans Autoportrait en cinéaste (2004)

« Narration Israël »

texte préparatoire pour Là-bas (2005)

« Là-bas ou ailleurs »

entretien avec Laure Vermeersch, Pierre Zaoui et Sacha Zilberfarb, Vacarme (2007)

« Children’s Book »

montage de photographies et de textes, Artforum (2008)

« A propos des Femmes d’Anvers »

présentation (2008)

Tombée de nuit sur Shanghai

présentation (2009)

Maniac Summer

présentation (2009)

entretien radiophonique avec Corinne Rondeau (2011, inédit)

« Résidus – été maniaque à Belleville », montage de photographies et de textes (2009)

La Folie Almayer

note d’intention (2010)

« Réflexions après repérages » (2010)

scénario (2010)

entretien pour le dossier de presse (2011)

« The Pajama Interview »

entretien avec Nicole Brenez, Vienna International Film Festival (2011)

« Pas d’idolâtrie et se défaire de tout ce qui vous a réduit en esclavage »

entretien avec Elisabeth Lebovici, Mousse Magazine (2011)

Maniac Shadows

montage de 96 photographies (2012)

Ma mère rit

récit (2013)

No Home Movie

synopsis et note (2015)

Now

présentation (2015)

Lod

note d’intention (2015)

Akerman-Descriptif-vol1

En librairie le 5 avril

69€ les 3 volumes

prix de lancement : 59€

Pour un envoi postal (commandé via notre site),

une participation aux frais de port de 6 euros

est automatiquement appliquée. Cela implique

un délai de livraison normal en France,

de 1 à 3 semaines en Europe,

et 3 à 10 semaines pour le reste du monde.

Pour un envoi rapide hors France,

merci de prendre contact avec nous.

3 volumes réunis dans un coffret

1584 pages, 250 images

format : 23 x 17 cm

couverture souples

ci-dessus :

vol. 1 : Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,

1968-1991, 640 pages, 180 images

ISBN : 978-2-37367-022-6

Publié en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek,

et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma

et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France.

Œuvre écrite et parlée

édition établie par Cyril Béghin

Saute ma ville

note (1968)

La Chambre

voix (1972)

« Je vais vous raconter un hôtel »

fragment d’une note d’intention pour Hotel Monterey (1972)

« Hanging out »

scénario pour Hanging Out Yonkers (1972-1973)

Je tu il elle

« Histoire » (1968)

note d’intention (1973)

éléments sonores (1974)

entretien du dossier de presse (1975)

Elle vogue vers l’Amérique

scénario (1974)

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles

synopsis (1975)

scénario (1974)

« Chantal Akerman Interview, Chicago, 1976 »

entretien avec B. Ruby Rich (1976), Film Quarterly

« La vie, il faut la mettre en scène »

entretien avec Marie-Claude Treilhou, Cinéma 76 (1976)

News from Home

voix (1976)

extrait du dossier de presse (1977)

« Entretien avec Chantal Akerman »

entretien avec Danièle Dubroux, Thérèse Giraud et Louis Skorecki, Cahiers du cinéma (1977)

Les Rendez-vous d’Anna

présentation (1978)

scénario (1978)

entretien du dossier de presse (1978)

« Rencontre avec Chantal Akerman »

entretien avec Caroline Champetier, Cahiers du cinéma (1978)

« Entretien sur un projet »

conversation avec Jean-Luc Godard, Ça cinéma (1980)

Le Manoir et Le Domaine

documents visuels

note d’intention (1979)

Le Manoir

scénario (1979-1980)

Le Domaine

scénario (1979-1980)

Lettre à Isaac Bashevis Singer (1980)

Entretien radiophonique

avec Claude Jean Philippe et Caroline Champetier, Le Cinéma des cinéastes (1981)

La Galerie

note d’intention (1982)

montage de photographies et de textes (1980-1982)

Hôtel des Acacias

scénario (1981-1982)

« L’enfance. La naissance du sentiment amoureux »

notes (n. d.)

Toute une nuit

note d’intention (1982)

relevé des dialogues (1982)

attitudes (1981-1982)

description (1981-1982)

séquences (1982)

Entretien radiophonique

avec Claude Jean Philippe et Caroline Champetier, Le Cinéma des cinéastes (1982)

Les Années 80

extrait du dossier de presse (1982)

L’Homme à la valise

scénario (1982-1983)

« Lettre de Chantal »

voix pour Lettre de cinéaste (1984)

Golden Eighties

scénario (1984-1985)

Chicago

– note d’intention (1987)

– récit (1987)

« Avec Sonia Wieder-Atherton »

introduction (2011)

« Face à l’image »

note pour l’exposition Passages de l’image (1988-1989)

Histoires d’Amérique

« Projet autour de I. Bashevis Singer » (1987-1988)

note de travail (1988)

scénario (1988)

« Souvenirs d’un tournage » (1989)

Entretien radiophonique

avec Serge Daney, Microfilms (1989)

« Un regard »

hommage à Samy Szlingerbaum (1989)

Trois strophes sur le nom de Sacher

note d’intention (1989)

Les Trois Dernières Sonates de Franz Schubert

document de montage (1989)

Nuit et jour

récit (1989)

« Autoportrait en huit images »

commentaire de photographies, Télérama (1991)

« Comme un couteau dans le cœur »

entretien avec Philippe Elhem, Cinéjournal (1991)

photographie : Romane Deal

photographie : Romane Deal photographie : Adrien Buyukodabas

photographie : Adrien Buyukodabas

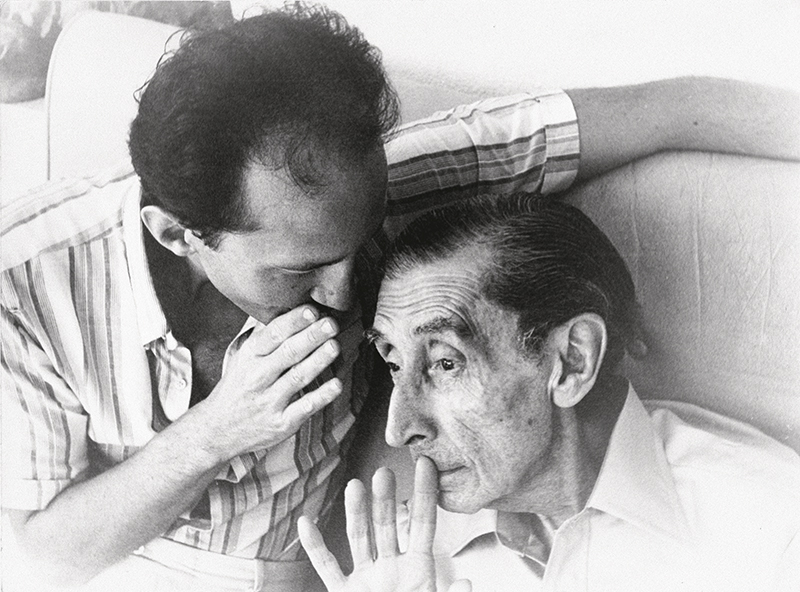

Florian Fouché, Philippe, 2020. Vidéo sonore, boucle, 11 min. Actions réalisées et filmées avec Philippe Fouché.

Florian Fouché, Philippe, 2020. Vidéo sonore, boucle, 11 min. Actions réalisées et filmées avec Philippe Fouché. Florian Fouché, Vie assistée, 2020. Vidéo sonore, boucle, 66 min. Actions réalisées et filmées avec Yannik Denizart.

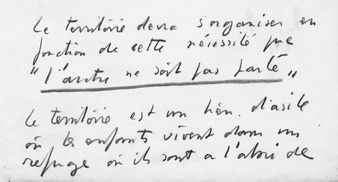

Florian Fouché, Vie assistée, 2020. Vidéo sonore, boucle, 66 min. Actions réalisées et filmées avec Yannik Denizart. Florian Fouché, Mémoire de Janmari, 2020. Vidéo sonore, boucle, 34 min. Actions réalisées et filmées avec Yannik Denizart et Martin Molina Gola.

Florian Fouché, Mémoire de Janmari, 2020. Vidéo sonore, boucle, 34 min. Actions réalisées et filmées avec Yannik Denizart et Martin Molina Gola.