25 €

Livre de 132 pages

avec 85 images (couleur)

Format : 21,5 x 13,5 cm

Couverture souple avec rabats

ISBN : 978-2-37367-016-5

Date de parution : 20 novembre 2020

Livre publié avec le soutien

du Centre national du livre (CNL)

Extrait de la mise en page (PDF), p.66-71.

« À présent tu as presque l’impression de pouvoir écouter les thèmes de la vie, comme dans une partition musicale. Les rencontres décisives, les amitiés, les amours sont les phrases et les motifs qui s’énoncent et se répondent dans le contrepoint secret de l’existence, où il n’y a pas de portée pour les noter. Et même lorsqu’ils semblent situés dans un passé lointain, les thèmes de la vie sont nécessairement incomplets, comme une mélodie ou une fugue interrompue qui attend d’être poursuivie et reprise. Essayer de les écouter – dans l’obscurité. Rien d’autre. » (p.6)

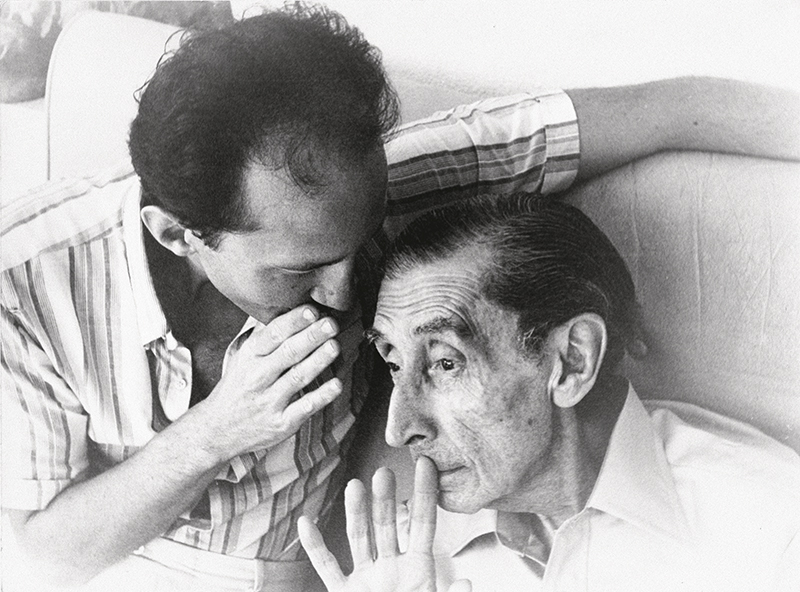

Giorgio Agamben et José Bergamín, Séville, 1976.

« Une légende médiévale sur Virgile, dont la tradition populaire avait fait un magicien, rapporte que, prenant conscience de sa vieillesse, il recourut à ses propres talents pour rajeunir. Après avoir donné à un fidèle serviteur les instructions nécessaires, il fut découpé en morceaux, salé et mis à cuire dans une marmite, où il avait recommandé que personne ne regarde avant l’heure. Mais le serviteur – ou, selon une autre version, l’empereur – ouvrit la marmite trop tôt. “C’est alors, raconte la légende, que l’on vit un petit enfant tout nu faire trois fois le tour de la cuve qui avait contenu les chairs de Virgile, après quoi il s’évapora, et du poète, il ne resta rien. » (…)

Mûrir et se laisser cuire par la vie, se laisser choir – comme un fruit – sans regarder où. Rester enfant, c’est vouloir ouvrir la marmite pour voir tout de suite ce qui ne devrait pas être regardé. Mais comment ne pas éprouver de la sympathie pour ces personnages de fable qui sans y réfléchir à deux fois poussent la porte interdite ? » (p.23-24)

« Pendant ses dernières années à Paris, Benjamin vivait dans une telle misère qu’il ne pouvait se permettre d’acheter du papier. De nombreuses notes sont inscrites aux dos de lettres, qu’il découpait pour pouvoir s’en servir, comme celle-ci, sur la moitié d’un courrier de Jean Wahl qui lui donnait rendez-vous à la Closerie des Lilas avec Lionello Venturi.

Qu’est-ce que je dois à Benjamin ? La dette est si incalculable que je ne saurais même ébaucher une réponse. Mais sûrement une chose : la capacité d’extraire et d’arracher de force de son contexte historique ce qui m’intéresse pour lui redonner vie et le faire agir dans le présent. L’opération doit être exécutée avec toutes les précautions philologiques, mais jusqu’au bout et avec détermination. Sans cela, mes incursions dans la théologie, le droit, la politique, la littérature, n’auraient pas été possibles.

En ce sens, Benjamin est le seul auteur dont j’ai voulu, dans la mesure de mes forces mais sans réserves, continuer l’œuvre. » (p.80-81)

« Un philosophe qui ne se pose pas de problème poétique n’est pas un philosophe. Cela ne signifie pas, cependant, que l’écriture philosophique doit être poétique. Elle doit plutôt contenir la trace d’une écriture poétique qui s’évanouit, elle doit exhiber en quelque sorte le congé de la poésie. Platon l’a fait en composant une œuvre littéraire ample et admirable, pour la déclarer ensuite privée de sérieux et de valeur et en contaminant délibérément, chaque fois, la tragédie avec le mime et la comédie. Pour nous, qui ne pouvons plus écrire de dialogues, la tâche est encore plus difficile. Si l’écriture trahit toujours la pensée et si la philosophie ne peut néanmoins simplement renoncer à la parole, alors, dans l’écriture, le philosophe devra chercher le point où celle-ci disparaît dans la voix, se mettre en chasse, dans chaque discours, de la voix qui n’a jamais été écrite – de l’idée. L’idée est le point où le langage signifiant s’abolit dans le nom. Et philosophique est cette écriture qui accepte de se retrouver chaque fois sans langue face à la voix et sans voix face à la langue. » (p.90)

« J’ai presque toujours vécu dans des maisons qui ne m’appartenaient pas et, de fait, j’ai souvent dû les quitter. Je me demande comment j’ai réussi et comment je réussis encore à écrire dans des ateliers différents et à habiter dans plusieurs endroits. Il s’agit sûrement d’un tribut exorbitant que je paye à l’esprit du temps, tellement privé de racines – mais je crois qu’elles composent en réalité un unique atelier, dispersé dans l’espace et dans le temps. C’est pourquoi – bien qu’il m’arrive parfois, en me réveillant, de ne plus savoir très bien où je me trouve – je peux y reconnaître, diversement disposés et à peine changés, les mêmes éléments et les mêmes objets. Des meubles et des images de l’atelier du vicolo del Giglio survivent ainsi dans celui de la via Corsini. La commode sous laquelle je conservais l’archive de mes écrits publiés est restée identique d’un lieu à l’autre, et j’ai parfois l’impression, en cherchant un livre, de retrouver des gestes des jours passés, témoignant de ce que l’atelier, comme image de la puissance, est quelque chose d’utopique, qui réunit en lui des temps et des lieux divers. » (p.91)

« J’ai souvent rêvé de trouver le Livre, le Livre absolu et parfait – celui que l’on a plus ou moins consciemment cherché toute sa vie en chaque lieu, dans chaque librairie, dans chaque bibliothèque. C’est un livre illustré, comme les vieux livres pour enfants de ma collection, et, en rêve, je le tiens entre les mains et le feuillette avec une joie grandissante. C’est ainsi que l’on continue à chercher pendant des années sans relâche, jusqu’au moment où l’on comprend que le livre n’existe nulle part et que la seule façon de le trouver est de l’écrire nous-mêmes. » (p.105)

« Si je pense aux amis et aux personnes que j’ai aimées, il me semble qu’ils ont tous quelque chose en commun que je ne saurais exprimer qu’ainsi : ce qui était indestructible en eux, c’était leur fragilité, leur capacité infinie à être détruit. Mais il s’agit peut-être de la définition la plus juste de l’humain, de cet instabilissimum animal qu’est l’homme selon Dante. Il n’a pas d’autre substance que celle-ci : pouvoir survivre infiniment au changement et à la destruction. Ce reste, cette fragilité, est précisément ce qui demeure constant, ce qui résiste à l’alternance de vicissitudes de la vie individuelle et de la vie collective. Et ce reste est la physionomie secrète qu’il est si difficile de reconnaître dans les visages changeants et caducs des hommes. » (p.113)